Трахома (Trachoma) — это инфекционное заболевание глаз, которое вызывает бактерия Chlamydia trachomatis (серотипы A, B, Ba и С) .

Синонимы: египетская офтальмия, гранулярный конъюнктивит.

Болезнь начинается с зуда, покраснения глаз, отёка век и повышенного слезотечения. Без лечения на конъюнктиве (слизистой оболочке глаза) и роговице образуются рубцы, что приводит к слепоте.

Трахома [6]

Распространённость трахомы

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), трахома стала причиной нарушения зрения у 1,9 млн человек и вызвала 1,4 % случаев слепоты в мире. Заболевание является актуальной проблемой здравоохранения в 42 странах, в том числе в регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Индийского полуострова, Австралии и Юго-Восточной Азии . Чаще всего болезнь встречается именно в Африке, особенно много случаев отмечено в ЦАР, Конго, Судане и Эфиопии. Также трахома встречается в Латинской Америке (в Колумбии и Перу) и Йемене . В России случаи заболевания трахомой единичны, как правило болеют люди, которые приехали из эндемичных стран.

С 2002 года по 2019 год ВОЗ удалось сократить численность группы риска по заражению трахомой с 1,5 млрд до 142 млн человек. Число пациентов, которым потребовалось хирургическое вмешательство, т. е. у кого уже были рубцовые изменения век, сократилось с 7,6 млн в 2002 году до 2,5 млн в 2019 году. До 2030 года ВОЗ планирует полностью победить болезнь .

Активная трахома чаще встречается у детей раннего возраста в эндемичных районах из-за недостаточно развитого иммунитета и несоблюдения правил личной гигиены . Для взрослых характерна рецидивирующая трахома, чаще болеют женщины, так как в основном они присматривают за больными детьми .

Как можно заразиться трахомой

Трахому вызывают серотипы A, B, Ba и С хламидии трахоматис. При инфицировании другими типами хламидий, поражающими слизистую оболочку урогенитального тракта, может развиться паратрахома — воспаление конъюнктивы, которое не вызывает рубцовых изменений век.

Источником инфекции является больной активной формой человек. Заражение происходит при контакте с его выделениями из глаз и носа через грязные руки, средства гигиены и бытовые предметы. Инфицированные выделения также могут разносить мухи, однако окончательно все пути передачи инфекции не изучены .

Факторы риска:

- контакт с выделениями из глаз и носа инфицированных людей (через руки, одежду, общие полотенца, носовые платки, косметику, флаконы с глазными каплями);

- несоблюдение правил личной гигиены и нехватка чистой воды;

- проживание большого количества людей в маленьких помещениях;

- антисанитария .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы трахомы

- зуд, раздражение глаз и век;

- выделения слизи и гноя из глаз;

- повышенное слезотечение;

- отёк век;

- чувствительность к свету (светобоязнь);

- глазная боль;

- покраснение глаз (гиперемия конъюнктивы и кожи век);

- снижение зрения при рецидиве заболевания .

Трахома обычно поражает оба глаза .

Важно обратить внимание на продолжительность симптомов: это позволит врачу определить время и место заражения .

Патогенез трахомы

Возбудителем трахомы является Chlamydia trachomatis (серотипы A, B, Ba и С).

Всего выделяют 18 серотипов этой бактерии:

- А, В, Вa и С — вызывают инфекцию глаз (трахому);

- от D до K — являются причиной инфекций, передаваемых половым путём (ИППП), поражающих слизистые оболочки;

- L1, L2 и L3 — вызывают ИППП, которые приводят к заболеваниям лимфоузлов (венерической лимфогранулёме).

Поражённые хламидией клетки вырабатывают антигены, которые запускают реакции местного иммунитета. Иммунные клетки мигрируют в эту область, и в результате образуются лимфоидные фолликулы — узелки на слизистой верхнего века. Хроническое воспаление конъюнктивы и повторные инфекции приводят к многократной атаке факторов воспаления на одни и те же структуры и, как следствие, рубцовым изменениям.

Первичное инфицирование и активная стадия в основном встречаются у дошкольников. Болезнь у них чаще протекает легко в виде трахоматозного конъюнктивита, т. е. ограничена воспалением слизистой, без формирования рубцов и других осложнений. В тяжёлых случаях возникает папиллярная гипертрофия — из-за хронического воспаления конъюнктива утолщается и собирается в складки, образуя сосочки .

Присутствие хламидийных антигенов и повторная инфекция вызывает хронический иммунный ответ. Такие повторяющиеся атаки приводят к рубцеванию век и другим необратимым повреждениям. Хроническая, рубцовая стадия чаще всего возникает в более старшем возрасте. На этой стадии эпителий конъюнктивы атрофируется, а на внутренней стороне верхнего века появляются рубцы.

Рубцовые изменения роговицы и трихиаз нижнего века [6]

Рубцовая ткань неэластична, она сокращается, что вызывает заворот века вместе с ресницами (трихиаз). Длительное раздражение роговицы ресницами, вторичная инфекция и неполное смыкание век — всё это приводит к прорастанию сосудов в роговицу, её помутнению и слепоте, поэтому крайне важно проводить хирургические вмешательства на этапе заворота век.

При замещении нормальной слизистой оболочки глаза рубцовой тканью исчезают бокаловидные клетки конъюнктивы, которые вырабатывают слизь, тем самым увлажняя поверхность глаза. Без них сухость, раздражение и прочие симптомы становятся более выраженными .

Классификация и стадии развития трахомы

Трахома — это отдельная клиническая форма поражения глаз при хламидийной инфекции (офтальмохламидиозе).

Выделяют несколько форм офтальмохламидиоза:

- Непосредственно трахому.

- Хламидийный конъюнктивит взрослых (паратрахома) — возникает при заражении хламидиями, которые поражают слизистую оболочку урогенитального тракта. Паратрахома не вызывает рубцовых изменений век.

- Хламидийную офтальмию новорождённых — ребёнок заражается при прохождении через родовые пути инфицированной хламидиями матери. На 5–14-й день жизни у младенца появляются слизисто-гнойные выделения из конъюнктивы, отёк век и конъюнктивы, в некоторых случаях — точечные помутнения роговицы, фолликулы при этом не увеличиваются. Примерно у каждого третьего новорождённого конъюнктивит осложняется хламидийной пневмонией (инфекция распространяется на слизистые оболочки через носослёзный канал) .

- Эпидемический хламидийный конъюнктивит — даже при многолетнем течении болезни поражение роговицы только периферическое, тогда как для трахомы характерно тотальное помутнение роговицы, приводящее к потере зрения .

- Хламидийный конъюнктивит при болезни Рейтера — сочетанное поражение мочеполовых органов, глаз и крупных суставов ног.

- Хламидийный увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза.

- Хламидийный конъюнктивит зоонозной природы — поражает преимущественно птиц и домашних животных (C. psittaci и C. pecorum) .

Стадии трахомы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделят пять стадий трахомы:

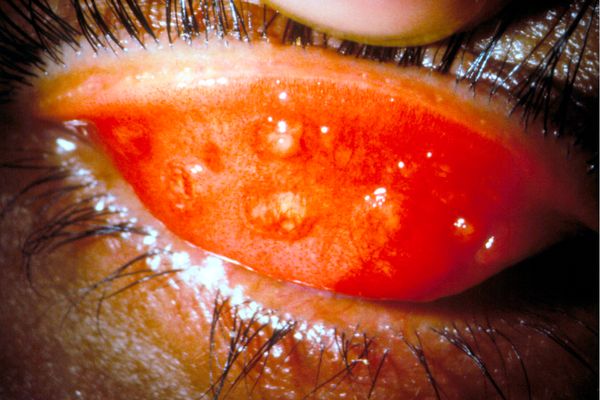

- Фолликулярное воспаление: на внутренней поверхности верхнего века появляется пять или более воспалительных бугорков (фолликулов), которые можно увидеть при выворачивании века. Эта стадия длится в среднем семь дней и сопровождается покраснением глаз, лёгким зудом, раздражением глаз и век.

- Интенсивное воспаление: из-за выраженного воспаления конъюнктива утолщается, перестают быть видны глубжележащие сосуды, т. е. верхние веки отекают, край века становится утолщённым. Появляется гнойное отделяемое из глаз, человек в этот период максимально заразен. Стадия длится в среднем месяц.

- Рубцевание век: появляются рубцовые изменения конъюнктивы век и деформация. Эта стадия развивается при повторном заражении. Активного воспаления уже нет, слизистая выглядит тонкой, атрофичной, с образованием рубцовой ткани. На этой стадии появляется ощущение сухости и песка в глазах, дискомфорт, покраснение глаз и неполное смыкание век.

- Трихиаз: изменённая рубцами внутренняя поверхность верхнего века деформируется, загибается внутрь и начинает травмировать ресницами роговицу. На этой стадии присоединяются симптомы раздражения роговицы: покраснение глаз, чувство инородного тела, боль, слезотечение и светобоязнь.

- Помутнение роговицы: из-за длительного повреждения ресницами мутнеет роговица. На этой стадии стойко снижается зрение и, если трихиаз не устранён, сохраняются все перечисленные выше симптомы.

Длительность 3, 4 и 5-й стадии может быть разной, так как воспаление хроническое и изменения продолжаются в течение нескольких месяцев или лет.

Течение заболевания можно также разделить на две стадии: раннюю активную и позднюю рубцовую.

Осложнения трахомы

- энтропион и трихиаз — заворот век с ресницами внутрь, в сторону глаза;

- лагофтальм — неполное смыкание глазной щели из-за рубцовой деформации век;

- синдром сухого глаза ;

- эрозия и язва роговицы — возникают из-за хронической травматизации роговицы ресницами, неполного смыкания век и вторичной инфекции;

- васкуляризация (прорастание сосудов), или роговичный паннус и помутнение роговицы, — итог хронической травматизации и воспаления роговицы, чем интенсивнее помутнение, тем сильнее снижается острота зрения, вплоть до слепоты; помутнение роговицы является необратимым, развивается к 30–40 годам при частых рецидивах инфекции, в основном у женщин .

Диагностика трахомы

Диагностика трахомы включает сбор анамнеза (истории болезни), проверку остроты зрения, внешний осмотр, биомикроскопию и лабораторные исследования.

Сбор анамнеза

На приёме нужно рассказать врачу о недавнем посещении стран, где распространена трахома, например Индии, государств Северной Африки и Ближнего Востока, а также о контакте с заражёнными людьми.

Проверка остроты зрения

При проверке остроты зрения выявляется её некорректируемое снижение.

Внешний осмотр и биомикроскопия

Для активного периода характерно:

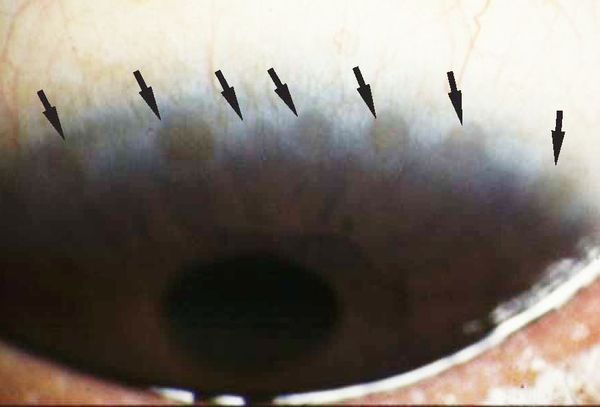

- Фолликулярный конъюнктивит (воспаление конъюнктивы) — фолликулы представляют собой куполообразные скопления лимфоидных клеток. Они выглядят как жёлто-белые возвышения, которые можно увидеть на слизистой оболочке при выворачивании верхнего века. Крупные, плоские фолликулы конъюнктивы, расположенные у верхнего края роговицы, сначала набухают, а затем уменьшаются (иммунная реакция прекращается), оставляя вдавленные области у лимба — «ямки Герберта» (Herbert’s pits), которые характерны именно для трахомы .

Ямки Герберта [14]

- Покраснение и отёк поверхностных сосудов конъюнктивы.

- Роговичный паннус — прорастание сосудов в прозрачную в норме роговицу. Является признаком длительного воспаления.

- Кератит — воспаление роговицы.

Поздний рубцовый период (рецидивирующая инфекция):

- Рубцовые изменения конъюнктивы — могут быть как лёгкие линейные рубцы, так и толстые фиброзные тяжи, приводящие к деформации.

- Рубцовый энтропион и трихиаз — слизистая оболочка, на которой образовались рубцы, теряет эластичность. Это вызывает заворот края века и ресниц, отчего ресницы могут касаться роговицы и травмировать её.

- Помутнение роговицы и васкуляризация — итог длительного энтропиона и трихиаза.

Лабораторные исследования

Трахому устанавливают на основе осмотра и сбора анамнеза, но для подтверждения диагноза офтальмолог может направить пациента на анализы:

- соскоб конъюнктивы;

- иммуноферментный анализ (ИФА) — для выявления специфических антител в сыворотке крови;

- реакция иммунофлуоресценции (РИФ) — для обнаружения антигенов в эпителиальных клетках;

- исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

- бактериологическое исследование мазка (культуральный метод).

На рубцовой стадии может выполняться цветная слёзно-носовая проба. Она не является специфической для трахомы, но нужна для определения проходимости носослёзного канала. При трахоме на рубцовой стадии он может деформироваться или полностью зарубцеваться.

Если пациент ведёт активную половую жизнь, необходимо исключить сопутствующие инфекции, вызываемые хламидиями, например вагинит, цервицит или уретрит .

Дифференциальная диагностика

Трахому следует отличать:

- от других хламидийных конъюнктивитов;

- аденовирусного конъюнктивита;

- бактериального конъюнктивита;

- токсического конъюнктивита;

- хронического фолликулярного конъюнктивита;

- окуло-гландулярного синдрома (конъюнктивита Парино);

- гигантского папиллярного конъюнктивита;

- пемфигоида конъюнктивы .

На ранних стадиях трахому от нехламидийного конъюнктивита можно отличить по маленьким базофильным включениям в цитоплазме клеток эпителия конъюнктивы при окраске мазков по Гимзе. Подобные включения также обнаруживают при конъюнктивите у взрослых (паратрахоме). От трахомы такой конъюнктивит отличается отсутствием рубцовых изменений век и регионом возникновения, т. е. его выявляют и не в эндемичных странах.

Лечение трахомы

- Антибактериальная терапия, местная или системная, является первой линией лечения в разгар заболевания. Для местной терапии за веки в оба глаза закладывают 1%-ю тетрациклиновую мазь два раза в сутки в течение шести недель. При системной терапии эффективен приём разовой дозы Азитромицина (в таблетках). Возможно сочетание местной и системной терапии, в зависимости от давности и тяжести клинических проявлений. Также применяют Эритромицин или Доксициклин (но препарат не следует использовать беременным, во время грудного вскармливания или детям до 7 лет) . Азитромицин назначают не только больному, но и членам семьи для профилактики . Все лекарства можно применять только по назначению врача.

- Пластика век — оперативное устранение рубцовых изменений век при вывороте или трихиазе.

- Трансплантация роговицы — единственный выход при полном необратимом помутнении роговицы, приводящем к слепоте.

- Эпиляция ресниц или разрушение их фолликулов с помощью радиочастотной абляции, криотерапии, электрокоагуляции, лазерной терапии, а также хирургическое удаление корней ресниц — проводится для профилактики трихиаза, когда полного заворота ещё нет, но есть предпосылки для его формирования. Также эпиляцию ресниц проводят, если заворот присутствует, но его хирургическое лечение невозможно (ожидание очереди и другие причины) .

Прогноз. Профилактика

Заболевание может пройти самостоятельно без лечения, но может и привести к тяжёлым последствиям — к слепоте . Осложнений удаётся избежать при раннем выявлении и своевременном лечении болезни. Также важно предотвратить повторное заражение, так как именно рецидивирующая инфекция провоцирует хронический иммунный ответ и, как следствие, развитие рубцовых изменений век .

Профилактика трахомы

В районах с очень высокой распространённостью трахомы проводят специфическую профилактику — детям старше шести месяцев дают одну дозу Азитромицина в таблетках или наносят глазную тетрациклиновую или эритромициновую мазь дважды в сутки в течение пяти дней подряд каждый месяц на протяжении полугода.

Неспецифическая профилактика заключается в ограничении бытовых контактов с инфицированными людьми, у которых есть отделяемое из глаз и носа, поддержание чистоты лица и рук, использование индивидуальных средств ухода за лицом и глазами, улучшение санитарно-бытовых условий (например, своевременная утилизация отходов уменьшает количество мух, которые разносят инфекцию) .

Для профилактики возникновения трахомы, предотвращения слепоты и контроля за течением заболевания ВОЗ разработала стратегию SAFE:

- Surgery — хирургическое вмешательство при рубцовых изменениях век для предотвращения слепоты. ВОЗ в короткие сроки делает бесплатные операции в эндемичных районах, что позволяет снизить огромное количество осложнений.

- Antibiotics — применение антибиотиков для лечения инфекции, в частности массовое назначение Азитромицина больным людям, а также членам их семей и детям старше шести месяцев. С 1999 года компания Pfizer в рамках Международной инициативы трахомы безвозмездно предоставила более 860 млн доз Азитромицина .

- Facial cleanliness — соблюдение гигиены лица. ВОЗ рекомендует регулярно мыть руки и лицо чистой водой, пользоваться только своей косметикой и лекарственными средствами для лица, при введении глазных капель несколькими людьми не касаться носиком флакона слизистых оболочек.

- Environmental improvement — улучшение бытовых условий, повышение доступности питьевой воды и средств санитарии, чтобы снизить риск распространения заболевания, а также повторного инфицирования . С помощью этих мер за 17 лет (с 2002 по 2019 год) ВОЗ удалось сократить численность группы риска по заболеваемости трахомой с 1,5 млрд до 142 млн .

По данным ВОЗ на 2021 год, во многих странах, где трахома является экономической проблемой, есть очереди на операции. Но, например, в Эфиопии начали реализовывать инициативу по ликвидации таких очередей. Для этого проводится подготовка большего количества медицинских специалистов .

Список литературы

- Sood A. B., Bunya V. Y., Sundar G. et al. Trachoma // EyeWiki. — 2023.

- Трахома // Всемирная организация здравоохранения. — 2022.

- Trachoma // Mayo Clinic. — 2020.

- Trachoma // American Academy of Ophthalmology. — 2013.

- Bashour M. Ophthalmologic Manifestations of Chlamydia // Medscape. — 2023.

- Roat M. I. Trachoma // MSD Manual. — 2021.

- Бабушкин А. Э., Шевчук Н. Е. Хламидийные конъюнктивиты: клиника, диагностика, лечение // Точка зрения. Восток-Запад. — 2001. — № 1.

- Sharma V. K., Gupta P. C., Ram J. Trachoma and Herbert’s pits // QJM: An International Journal of Medicine. — 2019. — № 6. — P. 457.ссылка

- Ahmad B., Patel B. C. Trachoma // Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. — 2022. ссылка

- Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. — World Health Organization, 2021. — P. 186–188.

- Trachoma Atlas. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 17.04.2023.

- Popovich D. M. Practitioner Care and Screening Guidelines for Infants Born to Chlamydia-Positive Mothers // Medscape. — 2004.

- Abelson M. B., Leung S. The Many Faces of Chlamydial Infection // Review of ophthalmology. — 2008.

- Pratam А. Trachoma: Signs and Symptoms, Diagnosis, Treatment // MedicForYou. — 2015.

Историческая справка

На протяжении многих веков заболевание, известное как трахома, оставляло заметный след в истории человечества. Возбудитель этого недуга был причиной серьезных страданий и потерь, влияя на жизненные условия и социальное благополучие различных обществ и цивилизаций.

Первые упоминания о симптомах заболевания, напоминающего трахому, можно найти в древней литературе. Римляне и египтяне документировали случаи, схожие с сегодняшним представлением о болезни. Например, древнегреческий врач Гиппократ описывал симптомы, которые схожи с проявлениями трахомы.

Средневековая медицина также уделяла значительное внимание проблеме заболеваний глаз. Во времена крестовых походов болезнь распространялась среди воинов, что способствовало ее переносу из одного региона в другой.

С приходом Нового времени и развитием медицинской науки болезнь привлекла внимание выдающихся ученых. В XVIII и XIX веках проводились активные исследования, целью которых было найти причины и способы лечения этого недуга. Значительный вклад в изучение трахомы внесли европейские медики, такие как Ян Пуркинье и Альбрехт фон Грефе.

Открытие возбудителя заболевания в конце XIX века позволило более системно подойти к борьбе с этим распространенным недугом. Бактериологические исследования сыграли важную роль в понимании механизма передачи и распространения инфекции.

XX век отметился значительными достижениями в области профилактики и лечения заболевания. Благодаря усилиям международных организаций и национальных программ охраны здоровья, заболевание удалось в значительной степени контролировать и снизить его распространение в ряде стран. Это позволило существенно уменьшить социальные и экономические последствия, связанные с массовыми вспышками инфекции.

Историческая справка

Раздел, посвященный исторической справке, обращает внимание на то, как человечество на протяжении веков взаимодействовало с одной из самых древних и упорных инфекций глаз. Эта хронология выявляет этапы возникновения, распространения и попыток контроля недуга в различные эпохи и цивилизации.

Первые упоминания о заболевании датируются временами древнего Египта. В папирусах сохранились описания симптомов, которые схожи с признаками знакомой нам инфекции. Древние медики уже тогда пытались понять природу болезни и предложить способы её лечения.

В Средние века проблема недуга оставалась актуальной. В то время распространилось множество суеверий и ошибок в лечении. Однако несмотря на отсутствие современных знаний и технологий, врачи тех времен продолжали искать пути борьбы с этим коварным недугом, пользуясь народными средствами и примитивными хирургическими вмешательствами.

Эпоха Ренессанса принесла новые знания и методы в медицину. Благодаря достижениям известных ученых и исследователей были сделаны важные открытия, связанные с ключевыми аспектами болезни. Врачи стали более точно описывать симптомы и предполагать возможные методы распространения инфекции.

С начала XIX века до XX века произошли значительные успехи в понимании и борьбе с данным недугом. Появились первые вакцины и методики лечения. Врачи стали активнее изучать влияние окружающей среды и гигиены на распространение болезни, что привело к разработке новых профилактических мер.

В наше время научные исследования продолжаются, и благодаря достижениям в области микробиологии и иммунологии человечество приблизилось к пониманию причин возникновения и путей борьбы с этим древним, но по-прежнему актуальным заболеванием.

Современные исследования и разработки

В наши дни активно проводятся обширные научные исследования и внедряются передовые технологии для борьбы с трахомой. Эти усилия направлены на улучшение диагностики, лечения и профилактики заболевания. Современные методы позволяют обеспечить более точное и своевременное распознавание проблемы, а также эффективное управление ею.

Важной частью современных исследований является изучение геномной структуры возбудителя трахомы. Ученые активно работают над дешифровкой генетической информации этого микроорганизма, что помогает создавать новые способы диагностики и более эффективные медикаментозные средства. Геномные исследования также позволяют определить уязвимые места в патогене, что открывает новые перспективы для разработки вакцин.

В последнее время значительное внимание уделяется инновационным методам диагностики. Традиционные методы, такие как микроскопия и культура клеток, постепенно дополняются или заменяются новыми высокотехнологичными подходами. Например, полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет быстро и точно выявлять наличие инфекции на ранних стадиях, что существенно повышает вероятность успешного лечения. Кроме того, разрабатываются портативные диагностические устройства, которые можно использовать даже в удаленных и труднодоступных районах.

Прогресс в области фармацевтики и биотехнологий также оказывает положительное воздействие на лечение трахомы. Новые антибиотики и противовоспалительные средства с улучшенными характеристиками помогают эффективно бороться с инфекцией, уменьшая побочные эффекты и сокращая продолжительность лечения. Разработка местных лекарственных форм, таких как глазные капли и мази, позволяет доставлять активные вещества непосредственно в очаг инфекции, что повышает их эффективность.

Необходимость в инновационных профилактических стратегия заключается в том, чтобы не только лечить уже заболевших, но и предотвращать распространение трахомы среди популяции. В этом направлении проводятся исследования, направленные на улучшение санитарных условий, доступ к чистой воде и улучшение гигиенических практик. Программы вакцинации также являются перспективными, и научные коллективы по всему миру активно работают над созданием эффективной вакцины против трахомы.

Таким образом, усилия исследователей и практиков направлены на всестороннее изучение трахомы и внедрение современных методов борьбы с этим заболеванием. Продолжающееся развитие науки и технологий дает надежду на значительное сокращение заболеваемости и улучшение качества жизни людей, подверженных риску развития этой опасной инфекции.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Что такое трахома и как она передается?

Трахома — это инфекционное заболевание глаз, вызываемое бактерией Chlamydia trachomatis. Она передается при прямом контакте с зараженной жидкостью из глаз или носа инфицированного человека. Также известно, что заболевание может распространяться через общие предметы быта, такие как полотенца или носовые платки.

Какие симптомы наблюдаются при трахоме на ранней стадии?

На ранней стадии трахомы симптомы могут включать легкий зуд, раздражение и покраснение глаз. Пациенты также могут жаловаться на светобоязнь и ощущение «песка» в глазах. Важно отметить, что в начале заболевание часто протекает безболезненно, что затрудняет его своевременное выявление.

Как определить, что у меня трахома, а не конъюнктивит?

Трахома и конъюнктивит имеют схожие симптомы, такие как покраснение глаз и выделения. Однако при трахоме со временем развиваются более специфические признаки, такие как утолщение и рубцевание конъюнктивы, а также инверсия (выворачивание внутрь) век. Определить точный диагноз может только врач-офтальмолог после соответствующего обследования и, при необходимости, лабораторных тестов.

Какие существуют методы лечения трахомы?

Лечение трахомы включает применение антибиотиков, таких как тетрациклин или азитромицин, которые эффективны против бактерий Chlamydia trachomatis. В более тяжелых случаях, когда заболевание приводит к рубцеванию и деформации век, может потребоваться хирургическое вмешательство. Также важно соблюдать меры предосторожности для предотвращения повторного заражения, такие как гигиенические процедуры и управление факторами риска.

Может ли трахома привести к слепоте, и как этого избежать?

Да, без своевременного и адекватного лечения трахома может привести к слепоте. При прогрессировании заболевания возникают рубцы на конъюнктиве и роговице, что может затруднить зрение. Чтобы избежать столь тяжелых последствий, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью при появлении первых симптомов и строго придерживаться назначенного лечения. Также рекомендуется регулярное наблюдение у офтальмолога для своевременного выявления осложнений.