Процесс беременности, задуманный природой, рассчитан на 287 дней. Отклонения от этих сроков возможны, но для них всегда существует веская причина. Если дата родов, рассчитанная доктором, уже прошла, а роды так и не наступили, следует предполагать перенашивание беременности.

Сроки беременности

Переношенная беременность — это беременность, длящаяся более 42 недель или более 294 дней . Она встречается примерно в 4-14 % случаев . Чаще с ней сталкиваются первородящие женщины после 30 лет . Причём каждая беременность, закончившаяся запоздалыми родами, увеличивает риск переношенности при последующей беременности.

Все изменения в плаценте, которые происходят при перенашивании, приводят к длительным затяжным родам и могут стать причиной родовых травм плода (переломов ключиц, различных гематом) и других осложнений. Все они опасны для новорождённого и нарушают процесс его адаптации к внеутробной жизни.

Причины перенашивания многообразны. В большинстве случаев оно развивается при сочетании причин, факторов риска, особенностей организма беременной и самого плода. К ним относятся:

- недостаточная перестройка нервной системы женщины к родам — неправильное соотношение в работе симпатической и парасимпатической нервной системы, недостаточно сформированная родовая доминанта (особая рефлекторная система, отвечающая за своевременное наступление родов);

- эндокринные патологии — сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз;

- гормональный дисбаланс, в частности снижение уровня эстриола, отвечающего за готовность матки и половых путей к родам;

- осложнения беременности — маловодие или хроническая плацентарная недостаточность;

- психические травмы.

Причинами перенашивания беременности могут стать нарушения женской репродуктивной системы:

- генитальный инфантилизм (недоразвитие полового аппарата);

- аномалии развития репродуктивной системы — дисфункция яичников, нарушения менструального цикла;

- перенесённые гинекологические инфекции;

- травмы половых органов;

- искусственные или самопроизвольные аборты в анамнезе.

Причинами перенашивания со стороны плода могут быть его хромосомные аномалии (синдром Дауна, поликистоз почек) или тяжёлые пороки развития:

- анэнцефалия (отсутствие головного мозга);

- гидроцефалия (увеличение объёма жидкости в головном мозге);

- микроцефалия (маленький головной мозг) .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы перенашивания беременности

К симптомам перенашивания беременности относят уплотнение матки за счёт маловодия, уменьшение размера живота, снижение веса беременной относительно последних измерений, выделения из молочных желёз. При этом шейка матки не указывает на биологическую готовность родовых путей к родоразрешению. Также выявляются признаки ухудшения состояния плода:

- по данным УЗИ — маловодие, структурные изменения в плаценте, её преждевременное созревание, нарушение кровотока в артериях пуповины или маточных артериях;

- по данным кардиотокографического исследования (КТГ) — снижение компенсаторных возможностей плода, признаки его гипоксии (нехватки кислорода).

При рождении переношенный младенец отличается характерным внешним видом. Его кожа и слизистые оболочки, а также пуповина и плацента окрашены в зелёный или жёлтый цвет. Если количество защитной сыровидной смазки снижено, то кожа и слизистые покровы плода становятся сухими. При отсутствии смазки они сморщиваются из-за контакта с околоплодными водами. Кожа стоп и ладоней новорождённого выглядит распаренной, как после бани. На руках и ногах видны длинные ногти .

Внешний вид переношенных младенцев

При перенашивании ребёнок, как правило, крупный, его рост и головка увеличены. Но возможен и другой вариант, когда рождается небольшой по весу малыш с уменьшенным количеством подкожно-жировой клетчатки (в связи с задержкой роста плода), но с вышеописанными признаками перезрелости. Плотность костей черепа новорождённого повышена, роднички маленькие, а швы узкие, что затрудняет процесс приспособления головки плода к родовым путям матери — как следствие, это становится причиной травм матери во время родов.

Патогенез перенашивания беременности

Основное звено патогенеза переношенной беременности — это изменения со стороны плаценты (плацентарная недостаточность). Они вызывают внутриутробный дефицит кислорода у плода. Такое отклонение приводит к выраженным изменениям и нарушению состояния ребёнка. При этом плацентарная дисфункция, дисбаланс эндокринной системы плода, наличие факторов риска перенашивания не позволяют родам начаться в срок, усугубляя уже имеющиеся нарушения.

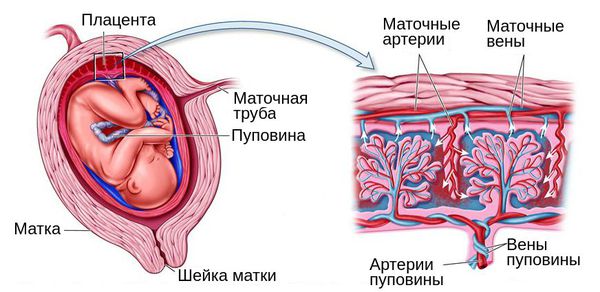

При беременности плацентарная дисфункция проявляется нарушением кровотока в маточных артериях и/или артериях пуповины . При морфологическом исследовании плаценты диагностируются признаки сниженной циркуляции крови, образование мелких тромбов, склероз ворсин и сосудов и снижение количества капилляров. Также в ней могут быть обнаружены кальцинаты — локальные скопления кальция в очаге нарушенного кровотока.

Кровоснабжение плаценты

Для выживания плода при дефиците поступающего к нему кислорода организм запускает процесс централизации кровообращения. При этом в жизненно важных органах малыша, таких как мозг, сердце и печень, кровоток сохраняется, а в мышцах, кишечнике, почках и остальных органах уменьшается.

Из-за снижения кровотока в почках плода выделение мочи значительно уменьшается, развивается маловодие. Также изменяется характер околоплодных вод: они теряют прозрачность, становятся мутными, приобретают желтоватый или зеленоватый оттенок из-за примеси мекония — первых фекалий ребёнка.

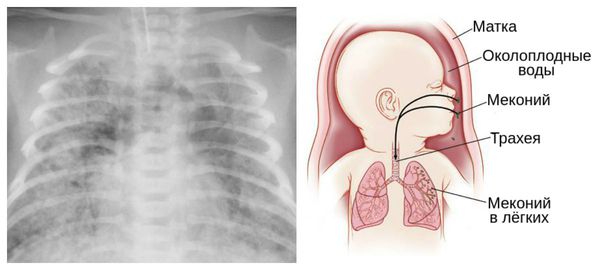

За счёт изменения состава околоплодных вод нарушается выработка сурфактанта — вещества, которое не даёт альвеолам слипаться во время выдоха. Это вызывает патологию лёгочной ткани и нарушение дыхания после рождения. Также снижается защитная функция лёгких: в водах увеличивается число бактерий, что повышает риск инфицирования лёгочной ткани .

На фоне плацентарной недостаточности пуповина становится тонкой. Из-за этого повышается риск сдавления пуповины, возникновения гипоксии или асфиксии в ходе родов. Сниженное поступление кислорода в организм малыша приводит к накоплению продуктов обмена веществ — развивается закисление внутренней среды плода (метаболический ацидоз), на фоне которого возникает кислородная недостаточность в тканях.

Тканевая гипоксия повышает проницаемость сосудистых стенок у плода, что приводит к задержке жидкости в тканях. В случае скопления жидкости в головном мозге может развиться отёк мозга. Такое состояние является неблагоприятным фактором во время родов: оно повышает чувствительность мозга к воздействию кислородной недостаточности и увеличивает риск развития осложнений при возможной родовой травме.

Следствием внутриутробной гипоксии также является нарушение сокращения миокарда у плода. Оно влияет на обмен веществ, что в итоге затрудняет адаптацию новорождённого к новым внеутробным условиям жизни.

Классификация и стадии развития перенашивания беременности

В зависимости от состояния ребёнка выделяют два типа переношенной беременности:

- Запоздалые роды плодом без признаков перезрелости (пролонгированная беременность). Характерны для женщин с дисфункцией яичников младше 30 лет. Ребёнок рождается крупным, но без признаков переношенности. Шейка матки зрелая. По данным УЗИ и КТГ нет признаков изменения плаценты и нарушений плода. Околоплодные воды прозрачные, нормальной окраски. При гистологии плаценты отсутствуют характерные изменения. Нередко такие роды являются результатом неверно определённого срока беременности.

- Запоздалые роды перезрелым плодом (истинное перенашивание). Характерны для первой беременности у женщин старше 30 лет с инфекциями, передающимися половым путём, хроническими воспалительными заболеваниями гениталий и запоздалыми родами в анамнезе. Шейка матки незрелая или недостаточно зрелая. По данным УЗИ выявляют изменения в плаценте и маловодие, по данным КТГ отмечают признаки гипоксии плода. После рождения плод имеет признаки переношенности: большой или малый вес новорождённого, сморщенная желтоватая или зеленоватая кожа с отсутствием сыровидной смазки на ней, плотные кости черепа, длинные ногти. Гистология плаценты выявляет её структурные изменения .

Чем больше срок истинного перенашивания, тем выше риск осложнений и неблагоприятного исхода данной беременности. Возможны:

- травмы половых органов матери во время родов из-за большого размера плода и плотности костей его черепа;

- травмы ребёнка, гипоксическое поражение его нервной системы и проблемы с дыханием .

Осложнения перенашивания беременности

Для плода большую опасность представляет асфиксия (острая гипоксия) и отслойка плаценты. Нехватка кислорода внутри утробы стимулирует плод выполнить несвоевременные дыхательных движения. Они приводят к заглатыванию вод и возможному воспалению лёгочной ткани — пневмониту. Если в водах есть примесь мекония (первородного кала), то велика вероятность мекониальной аспирации — проникновения содержимого кишечника новорождённого в его лёгкие.

Мекониальная аспирация

В результате гипоксии и централизации кровообращения во время внутриутробного развития возможны ишемические поражения миокарда, почек и кишечника плода — развивается кислородное голодание клеток этих органов и нарушаются процессы тканевого дыхания. При длительной ишемии возможно стойкое нарушение работы органов, вплоть до их отмирания (некроз кишечника, почечная недостаточность и др.).

Центральная нервная система переношенного плода также становится очень чувствительной к недостатку кислорода и возможным травмам. Поэтому гипоксия может нарушить работу нервной системы и привести к отставанию ребёнка в физическом и нервно-психическом развитии .

Помимо прочего возможны травмы плода во время родов. Они связаны с большим размером головки малыша, узкими родничками и плотностью костей его черепа .

У матери часто наблюдается клиническая картина узкого таза, возникают травмы половых органов (разрывы шейки матки, влагалища или промежности), послеродовые кровотечения (как результат перерастянутой матки), септические и эмболические осложнения.

При клинически узком тазе возникает диспропорция размеров плода и таза матери. Роды через естественные родовые пути в этом случае невозможны. Как правило, проводится оперативное родоразрешение.

Возникновение септических осложнений связано с инфекцией, которая приобретает системный характер. Возможно развитие хориоамнионита (воспаления хориона и инфекции в амниотической жидкости), послеродового эндометрита, сепсиса (заражения крови) и септического шока.

Эмболические осложнения возникают при появлении в кровотоке женщины фрагментов инородных тканей (тромбов, амниотической жидкости и др.). При этом возникают чрезвычайно опасные процессы, такие как ТЭЛА, эмболия околоплодными водами и септическая эмболия с высокой вероятностью смертельного исхода.

Диагностика перенашивания беременности

Диагноз переношенной беременности устанавливают на основании данных анамнеза (истории болезни) и совокупности результатов обследования:

- выявление факторов, которые относят беременную к группе риска (дисфункции яичников, заболевания гениталий, аборты и самопроизвольные выкидыши);

- правильный подсчёт даты родов, УЗИ в первом триместре беременности;

- ультразвуковая фетометрия (измерение плода) — отсутствие увеличения плода при осмотре в динамике, выявление синдрома задержки роста (симметричное или асимметричное уменьшение окружности головки и живота плода) ;

- оценка объёма и структуры околоплодных вод — появление взвеси из-за наличия сыровидной смазки, пушковых волос, эпидермиса и мекония, уменьшение объёма околоплодных вод (чем меньше их объём, тем выше риск истинного перенашивания беременности);

- ультразвуковая оценка зрелости плаценты: снижение её толщины, обратное развитие плаценты с комплексом её структурных изменений (кальцинаты, кисты);

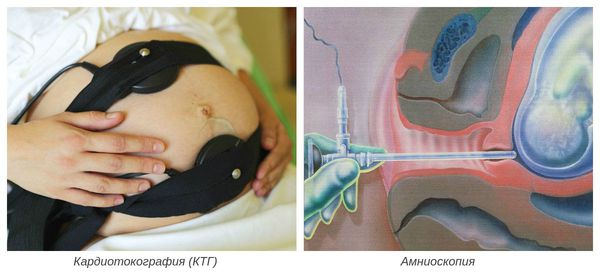

- кардиотокография (КТГ) — при гипоксии плода отмечается изменение подвижности плода (от усиления до полной неподвижности), изменение числа сердечных сокращений, снижение компенсаторных возможностей плода при физической нагрузке;

- допплерометрия в маточных артериях и артериях пуповины — регистрируется нарушение кровотока разной степени выраженности;

- оценка гемодинамики плода — скорость кровотока в средней мозговой артерии, аорте, венозном протоке и нижней полой вене плода снижена (говорит о степени централизации кровотока у плода);

- оценка зрелости шейки матки;

- амниоскопия — осмотр нижнего полюса плодного пузыря с помощью амниоскопа (отмечается уменьшение прозрачности и изменение цвета околоплодных вод).

Кардиотокография и амниоскопия

Окончательный диагноз устанавливается после рождения и осмотра ребёнка и плаценты. При патогистологическом исследовании плаценты наблюдается жировая инволюция (замещение биологически активной ткани на нефункционирующую жировую ткань), кальцинаты и жёлто-зелёное окрашивание оболочек.

Дифференциальная диагностика:

- запоздалые роды плодом без признаков перезрелости — характерна задержка наступления родов, отсутствие патологии по результатам УЗИ и КТГ, рождение ребёнка без признаков переношенности, отсутствие характерных изменений в плаценте по результатам гистологии.

- своевременное рождение ребёнка с признаками перезрелости — может быть связано с особенностями созревания плаценты и организма беременной;

- рождение крупного плода при гестационном сахарном диабете — у новорождённого нет признаков переношенности.

Лечение перенашивания беременности

Ведение беременности при перенашивании имеет свои особенности. Пристальное внимание должно уделяться беременным с факторами риска. Своевременная госпитализация в роддом необходима для обследования беременной и решения вопроса о способе ведения родов. Выбор метода зависит от многих факторов: данных анамнеза, готовности к родам, состояния и предполагаемого веса плода, сопутствующих заболеваний женщины.

Проведение оперативного родоразрешения показано при сочетании факта перенашивания с такими осложняющими факторами, как:

- возраст матери (30 лет и старше);

- очень крупный или очень маленький плод;

- отсутствие готовности к родам — незрелая шейка матки, неправильное положение плода;

- гипоксия плода;

- беременность после ЭКО;

- неудачи при предыдущих беременностях и родах в анамнезе.

При более благоприятной ситуации, но неготовности родовых путей, необходимо дополнительно подготовить шейку матки к родам. Для этого применяют различные методы:

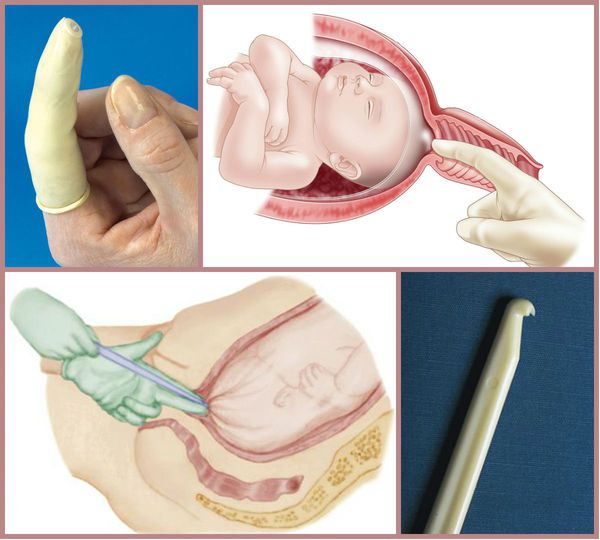

- отслоение нижнего полюса плодного пузыря от стенок матки;

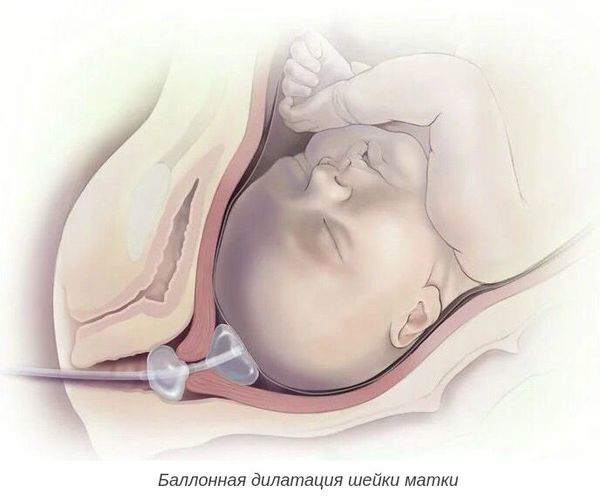

- баллонная дилатация шейки матки с помощью катетера Фолея — позволяет механически расширить шейку матки;

- дилататоры природного (ламинарии) и синтетического происхождения — оказывают расслабляющее действие, способствуют выработке эндогенных простагландинов в шейке матки;

- возможно использование простагландина Е либо антипрогестагенов (Мифепристона) .

Баллонная дилатация шейки матки

Роды при пролонгированной беременности без признаков перезрелости плода чаще всего протекают без выраженных осложнений, но требуют пристального наблюдения за их ходом.

Запоздалые роды с признакам перезрелости плода часто осложняются. Поэтому для своевременного решения вопроса о выборе способа родоразрешения важна оценка каждого периода беременности. Во время консервативных родов (через естественные родовые пути) необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием плода .

Для родовозбуждения можно использовать амниотомию — искусственный разрыв оболочек плодного пузыря. Она проводится исключительно при зрелой шейке матки и хорошем состоянии плода.

Амниотомия

В послеродовом периоде очень важно принимать профилактические меры для предупреждения кровотечения, которое может возникнуть в связи с особенностью строения матки, задержкой частей плаценты, разрывом мягких тканей и нарушением гемостаза (свёртывающей системы крови). Для этого проводится тщательный осмотр родовых путей на выявление разрывов, учёт кровопотери, клинический и лабораторный контроль анализов крови и применение утеротоников, которые стимулируют сокращение матки.

Прогноз. Профилактика

При своевременной и адекватной оценке состояния плода, а также правильном выборе тактики родоразрешения прогноз благоприятный . По наблюдениям врачей, показатели физического, неврологического и психического развития переношенных детей не отличаются от состояния детей, рождённых при неосложнённых своевременных родах. Менее благоприятный прогноз возможен при тяжёлой гипоксии плода, родовой травме и мекониальной аспирации.

Профилактика перенашивания беременности включает:

- выделение беременных, входящих в группу риска возможного перенашивания;

- определение точного гестационного срока беременности по всем показателям — дате последней менструации, дате овуляции, первому УЗИ в первом триместре и ультразвуковой фетометрии на поздних сроках;

- профилактику нарушения функции плаценты, гипоксии и рождения крупного плода;

- своевременную госпитализацию беременной для подготовки к родам и оценки состояния плода.

Список литературы

- Акушерство: национальное руководство / Под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 1200 с.

- Клинический протокол диагностики и лечения “Переношенная беременность”. — 2013.

- Коган Я. Э. Переношенная беременность // Здоровье семьи. — 2019.

- Руководство по амбулаторно-гинекологической помощи в акушерстве и гинекологии / Под ред. В. Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 944 с.

- Айламазян Э. К. Акушерство. — СПб.: Специальная литература, 2002. — 526 с.

- Савельева Г. М., Кулаков В. И., Стрижаков А. Н. и др. Акушерство. —М.: Медицина, 2000. — 816 с.

- Чернуха Е. А. Переношенная и пролонгированная беременность. — М.: Медицина, 2007. — 208 с.

- Айламазян Э. К. и др. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. — СПб.: Издательство Н-Л, 2002. — 432 с.

- Айламазян Э. К., Маркин С. А. Белые страницы практического акушерства. Неврология, наркология, психиатрия. Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2003. — 343 с.

- Гинекология: национальное руководство / Под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 1088 с.

- Чернуха Е. А. Родовой блок. — М.: Триада-Х, 1999. — 533 с.

- Galal M., Symonds I., Murray H., Petraglia F., Smith R. Postterm pregnancy // Facts Views Vis Obgyn. — 2012; 4 (3): 175-187.ссылка

- Kaplan B., Goldman G. A., Peled Y., Hecht-Resnick R., Neri A., Ovadia J. The outcome of post-term pregnancy. A comparative study // J Perinat Med. — 1995; 23 (3): 183-189.ссылка

Патогенез перенашивания беременности

Патогенез перенашивания беременности охватывает сложные биологические процессы, которые приводят к задержке родов. Взаимодействие различных факторов, как со стороны организма матери, так и плода, играет ключевую роль в процессе поздних родов.

Ключевые моменты патогенеза перенашивания беременности можно рассмотреть в нескольких аспектах:

- Гормональные сбои: Гормоны играют важную роль в регуляции процесса родов. Недостаточная выработка простагландинов и окситоцина или резистентность к ним может нарушать нормальный процесс родов, проводя к перенашиванию.

- Нарушение обмена веществ: Метаболические дисфункции, такие как диабет или ожирение, могут связываться с изменениями в гормональном фоне и приводить к отклонению сроков родов.

- Генетические факторы: На уровне генетики может происходить сбой в передаче сигналов, ответственых за начало родов. Исследования показывают, что определенные генетические мутации могут быть связаны с повышенным риском перенашивания беременности.

- Патологии плода: Аномалии развития плода, а также генетические или хромосомные нарушения могут отрицательно влиять на процесс начала родов.

- Иммунологические аспекты: Иммунная система матери может по-разному взаимодействовать с тканями плаценты и плода, что тоже может сыграть значительную роль в сроке начала родов.

- Состояние матки: Фактором может стать неготовность матки к процессу родов. Малоподвижный или менее податливый миометрий может осложнять начало родовой деятельности.

Все эти факторы могут взаимодействовать между собой, создавая комплекс причин, ведущих к перенашиванию беременности. Исследования продолжают значение каждого из них и их вклад в данный процесс для разработки более точных методов диагностики и лечения.

Классификация и стадии развития перенашивания беременности

Классификация и стадийность процесса перенашивания требуют особого внимания в медицинской практике. Систематизация позволяет определить специфику течения гестационного периода, что в свою очередь помогает выработать наиболее эффективные методы диагностики и терапии.

Первая стадия: На этом этапе беременность считается продленной, но ещё нет явных признаков патологического состояния. Плод продолжает развиваться, однако, увеличивается вероятность осложнений, таких как снижение активности, уменьшение количества амниотической жидкости и т.д.

Вторая стадия: Здесь появляются первые признаки изменений в состоянии как матери, так и ребёнка. Становится заметным относительное снижение активности плода, могут возникнуть проблемы с плацентой, такие как старение и потеря её функций. Часто наблюдаются изменения в характере амниотической жидкости, что повышает риск гипоксии плода.

Третья стадия: Эта стадия характеризуется значительными изменениями в физиологии плода: ухудшается плацентарный кровоток, что приводит к гипоксии. Данный этап связан с развитием сложных осложнений, включая гипертрофию или гипотрофию плода, снижение массы тела, изменение структуры кожи и других органов.

Классификация перенашивания может также включать разбиение на подтипы, исходя из причин и проявлений. Например, выделяют истинное и ложное перенашивание. Истинное перенашивание сопровождается всеми вышеописанными изменениями и последствиями, тогда как ложное не несёт таких выраженных неблагоприятных эффектов.

Разделение на стадии и подтипы помогает медикам лучше понять состояние матери и ребёнка, а также выбрать наиболее подходящую стратегию лечения в каждом конкретном случае. Важно постоянно следить за прогрессированием состояния различными методами диагностики, чтобы своевременно принять необходимые меры.

Классификация и стадии развития перенашивания беременности

Классификация перенашивания беременности основывается на нескольких важных критериях, включая срок беременности, клинические симптомы и данные ультразвукового исследования. В целом, принято выделять три основных стадии:

| Стадия | Характеристика |

|---|---|

| Начальная стадия | Этот этап характеризуется незначительным превышением срока беременности. Плод развивается нормально, а состояние матери не вызывает серьезных опасений. |

| Средняя стадия | На данном этапе наблюдаются первые признаки перенашивания. Могут появляться изменения в состоянии плода, такие как снижение количества околоплодных вод и уменьшение рефлекторной активности. |

| Тяжелая стадия | Эта стадия сопровождается выраженными нарушениями в состоянии как матери, так и плода. Появляются серьезные риски для здоровья новорожденного, включая гипоксию и задержку роста. |

Подробная оценка каждого этапа помогает врачам выбрать правильную тактику ведения беременности и принять своевременные меры, направленные на профилактику осложнений. Обращение к специалистам на ранних стадиях позволяет минимизировать риски и обеспечить благополучные исходы для матери и ребенка.

Факторы риска перенашивания беременности

Различные обстоятельства могут способствовать перенашиванию беременности. Знание этих обстоятельств позволяет врачам более тщательно следить за состоянием будущей матери и предпринимать необходимые меры для предотвращения нежелательных последствий.

| Фактор | Описание |

|---|---|

| Возраст матери | У женщин в возрасте 35 лет и старше чаще наблюдается склонность к перенашиванию беременности. |

| Первые роды | Самая высокая вероятность перенашивания существует у первородящих женщин, которые ранее не имели детей. |

| Семейная история | Наследственность играет значительную роль. Если у ближайших родственниц наблюдалось перенашивание беременности, риск увеличивается. |

| Ожирение | Избыточная масса тела может ухудшить течение беременности и повысить вероятность её перенашивания. |

| Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) | Женщины, страдающие этим заболеванием, имеют повышенный шанс задержки родов. |

| Исторические данные | Если ранее женщина уже сталкивалась с перенашиванием, вероятность повторного перенашивания возрастает. |

| Неправильное питание | Нехватка необходимых витаминов и минералов может негативно повлиять на сроки родов. |

Важно отметить, что указанные факторы не являются абсолютными показателями для перенашивания беременности, однако их присутствие может повысить необходимость более тщательного врачебного мониторинга за ходом беременности.

Осложнения перенашивания беременности

Перенос беременности за пределы положенного срока может привести к различным нежелательным последствиям как для матери, так и для ребёнка. Эти проблемы требуют особого внимания и контроля со стороны медицинского персонала, а также своевременного принятия мер по устранению возможных осложнений.

- Неблагоприятные исходы для новорождённого:

- Увеличение вероятности гипоксии, то есть кислородного голодания, которое может негативно повлиять на развитие головного мозга и других органов малыша.

- Риск аспирационного синдрома мекония, когда первородный кал проникает в дыхательные пути, вызывая респираторные проблемы.

- Возрастание частоты родовых травм, поскольку плод может достигнуть крупных размеров, что затруднит прохождение по родовым путям.

- Снижение подкожной жировой клетчатки, что приводит к громке и шелушению кожи ребёнка.

- Неблагоприятные последствия для матери:

- Частота кесарева сечения значительно увеличивается в случае перенашивания, так как естественные роды могут стать опасными и рискованными.

- Разрыв матки при попытке естественного родоразрешения, особенно если предшествующие роды уже проходили с осложнениями.

- Повышение вероятности инфекционных осложнений после родов.

- Эндометрит – воспаление внутреннего слоя матки, что может привести к необходимости длительного лечения и восстановления организма после родов.

Отдельное внимание стоит уделить психологическому состоянию женщины, так как перенашивание срока беременности часто сопровождается высоким уровнем стресса и тревожности. Эмоциональное напряжение может также оказать отрицательное воздействие на процесс родов и общее самочувствие матери.

Диагностика перенашивания беременности

Одним из первостепенных методов диагностики является объективное исследование сроков беременности. Врач тщательно анализирует данные о последних менструациях и ультразвуковых исследованиих, проведенных на ранних сроках. Это помогает установить точный гестационный возраст плода и определить, действительно ли имеет место перенашивание.

Для более точной оценки состояния плода используется кардиотокография (КТГ). Этот метод позволяет зафиксировать частоту сердечных сокращений ребенка и выявить возможные отклонения. Как правило, измерения проводятся многократно, чтобы иметь полное представление о динамике состояния плода.

Также широко применяется ультразвуковое исследование (УЗИ). Оно позволяет визуализировать состояние плаценты, количество околоплодных вод и размеры плода. Особое внимание уделяется оценке степени зрелости плаценты, так как перенашивание может привести к ее старению и ухудшению функций.

Не менее важным этапом является исследование околоплодных вод. Процедура амниоскопии, в которой используется специализированный прибор для осмотра околоплодных вод через шейку матки, дает возможность оценить их цвет и прозрачность. Наличие зелёного цвета может свидетельствовать о гипоксии плода.

Методы лабораторной диагностики, такие как анализ пуповинной крови и исследование уровня гормонов, также играют значительную роль. Они позволяют выявить признаки плацентарной недостаточности и уточнить состояние плода.

В случае выявления признаков перенашивания, для принятия оптимального решения о ведении родов может быть рекомендован стационарное наблюдение. Это позволяет обеспечить круглосуточный контроль за состоянием матери и плода, своевременным образом корректировать лечебные мероприятия.

Таким образом, комплексный подход к диагностике перенашивания беременности включает использование различных методик, которые в совокупности помогают определить оптимальную тактику ведения беременности и родов.

Лечение перенашивания беременности

Лечебные мероприятия для женщин, которые перенашивают беременность, направлены на снижение риска для здоровья матери и плода, своевременную стимуляцию родовой деятельности и профилактику осложнений. Врачебное вмешательство необходимо для выбора оптимального метода родоразрешения и обеспечения безопасности обоих пациентов.

Протоколы терапии могут включать различные подходы, в завиcимости от состояния беременной женщины и плода:

- Наблюдение и мониторинг

Постоянный контроль за состоянием беременной и отслеживание показателей плода позволяют своевременно выявить любые отклонения и принять нужные меры. Это включает регулярное проведение ультразвуковых исследований и кардиотокографии (КТГ).

- Стимуляция родовой деятельности

Если роды не начинаются самостоятельно, врачи могут применить методы индукции. Наиболее часто используются:

- введение окситоцина;

- применение простагландинов;

- мембранные стимуляции (разделение плодных оболочек).

- Управление и ведение родов

При необходимости родоразрешение может быть достигнуто с помощью кесарева сечения. Это решение принимается в случае наличия противопоказаний к естественным родам или при неэффективности предыдущих методов стимуляции.

Необходимость выбора того или иного способа лечения определяется многими факторами, включая срок беременности, готовность шейки матки и общее состояние здоровья матери и плода. Современная медицина предоставляет достаточные возможности для благополучного разрешения беременности даже на поздних сроках.

Важно, чтобы беременные женщины регулярно проходили обследования и соблюдали рекомендации врачей, чтобы минимизировать риски и обеспечить здоровое рождение ребенка.

Прогноз. Профилактика

Прогноз

Исход беременности, продолжительность которой превысила норму, во многом зависит от своевременного обнаружения и последующего медицинского вмешательства. В сравнении с обычной продолжительностью вынашивания, такие случаи могут быть сопряжены с рисками для обоих участников процесса. Однако при надлежащем наблюдении и компетентной помощи современного здравоохранения, частоты негативных последствий удается снизить до минимума.

Профилактика

Для предотвращения такого явления важно следовать ряду рекомендаций и медицинских предписаний. Современные меры профилактики включают в себя:

- Постоянное наблюдение у врача-гинеколога на протяжении всего периода вынашивания.

- Регулярные ультразвуковые исследования для оценки состояния плода и выявления возможных проблем на ранней стадии.

- Использование специально составленных диет и режимов, направленных на поддержание общего здоровья будущей матери.

- Ограничение физических нагрузок и повышение внимания к психоэмоциональному состоянию женщины.

- Контроль гормонального фона по назначению врача для предотвращения гормональных нарушений, влияющих на корректное течение беременности.

- Применение медикаментозной терапии согласно рекомендациям специалиста, если имеется риск развития такого состояния.

Выполнение данных рекомендаций способствует минимизации возникновений отклонений от нормы и обеспечивает успешное завершение процесса вынашивания в установленные сроки. Стремление к профилактике и своевременной медицинской помощи – залог благополучия как матери, так и ребенка.

Заключение

Важно осознавать, что своевременная диагностика и комплексный подход к управлению процессом беременности позволяют значительно улучшить прогноз при перенашивании. Индивидуальные рекомендации ответственного врача и строгое соблюдение всех предписаний помогает защитить здоровье матери и ребенка, обеспечивая успешное и своевременное завершение этого важного жизненного этапа.

Список литературы

Для углубленного понимания всех аспектов перенашивания беременности важное значение имеет опора на научные источники. Предлагаем вниманию список авторитетных изданий, статей и монографий, которые послужили основой для написания данной статьи.

- Григорьев, С.А. “Перенашивание беременности: современные представления и проблемы.” Акушерство и гинекология, 2019.

- Петрова, И.А. “Риск-факторы и профилактика перенашивания беременности.” Российский вестник акушерства и гинекологии, 2021.

- Иванов, В.Н., Смирнова, Е.П. “Диагностика и лечение переношенного срока беременности.” Медицинский журнал, 2018.

- Алексеев, Д.М., Кузнецова, Л.Г. “Осложнения перенашивания беременности: клинический обзор.” Журнал акушерства, 2020.

- Сидорова, М.В. “Патогенез перенашивания беременности: молекулярно-биологические аспекты.” Научные труды по акушерству, 2022.

Дополнительные источники, помогающие расширить знания в области данной тематики:

- Семенов, В.И. “Классификация и стадии патологии беременности.” Монография, 2017.

- Зайцева, Н.В. “Анализ случаев перенашивания беременности в городской клинике.” Вестник медицины, 2019.

- Новиков, А.С., Воронова, Е.Т. “Современные методики лечения перенашивания беременности.” Пособие для врачей, 2021.

- Калинина, П.О. “Профилактика перенашивания беременности: руководство.” Медицинская практика, 2020.

- Тимофеева, Е.Г. “Психологические аспекты перенашивания беременности.” Психология и медицина, 2019.

Все приведенные источники являются результатом многолетних исследований и реальной клинической практики, что обеспечивает их надежность и актуальность в контексте обсуждаемой проблемы.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие основные симптомы перенашивания беременности и на что нужно обратить внимание?

Основные симптомы перенашивания беременности включают отсутствие родовой активности после 41 недели беременности, уменьшение количества движений плода, возможное снижение уровня околоплодной жидкости (гидромнии) и ухудшение состояния плаценты. Женщина может заметить изменение характера выделений из влагалища и ощущать усиленные движения плода по сравнению с обычным состоянием. Для диагностики перенашивания беременности рекомендуется регулярное наблюдение у врача, проведение ультразвукового исследования и кардиотокографии (КТГ) для оценки состояния плода и плаценты.

Может ли перенашивание беременности повлиять на здоровье ребенка?

Да, перенашивание беременности может повлиять на здоровье ребенка. Среди возможных осложнений — макросомия (рождение крупного ребенка), что может осложнить роды и увеличить риск родовых травм. Также есть вероятность истончения и ухудшения состояния плаценты, что может привести к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ к плоду. В результате ребенок может родиться с признаками гипоксии, замедленного роста или других проблем со здоровьем. Поэтому важно регулярное наблюдение у врача в последние недели беременности и своевременное принятие мер при признаках перенашивания.

Как профилактически избежать перенашивания беременности?

Для профилактики перенашивания беременности важно проводить регулярные плановые осмотры у врача, особенно в третьем триместре беременности. Врач назначит все необходимые исследования и тесты для оценки состояния матери и плода. Важно также следовать рекомендациям по питанию, образу жизни и физическим нагрузкам, чтобы обеспечить оптимальные условия для развития плода. При наличии факторов риска, таких как возраст матери, история предыдущих перенашиваний или хронические заболевания, врач может рекомендовать дополнительные меры наблюдения и профилактики, такие как контроль уровня околоплодной жидкости и состояния плаценты.