Нистагм (Nystagmus) — это неконтролируемые колебательные движения одного или обоих глаз в различных плоскостях. Нистагм не является самостоятельным заболеванием, в редких случаях это норма, но чаще — симптом других болезней. При любом нистагме, даже при отсутствии других симптомов, нужно обратиться к врачу.

Нистагм

Нистагм (с греч. nystagmos — дремота) впервые описал Я. Е. Пуркинье у людей, наблюдавших за кавалерийским парадом. Позднее об аналогичном состоянии сообщил Г. Л. Гельмгольц, который заметил его у людей, рассматривающих местность с движущегося транспорта. Впоследствии этот феномен получил название оптокинетического нистагма .

Причины нистагма

В норме встречается:

- Оптокинетический нистагм — физиологическая реакция на быстро движущиеся перед глазами объекты.

- Установочный — при взгляде в стороны, вверх или вниз до крайнего положения, если при этом нет других симптомов.

- Произвольный — при взгляде на объект, приближающийся к носу, при сведении глаз к переносице или сужении зрачка. Такой нистагм возникает на несколько секунд, встречается примерно у 5 % людей .

Патологический нистагм возникает при различных заболеваниях:

- Нейрогенный, или центральный, нистагм — возникает при болезнях нервной системы, например ушибе головного мозга, инсульте, опухолях мозга, рассеянном склерозе и других хронических нейродегенеративных заболеваниях.

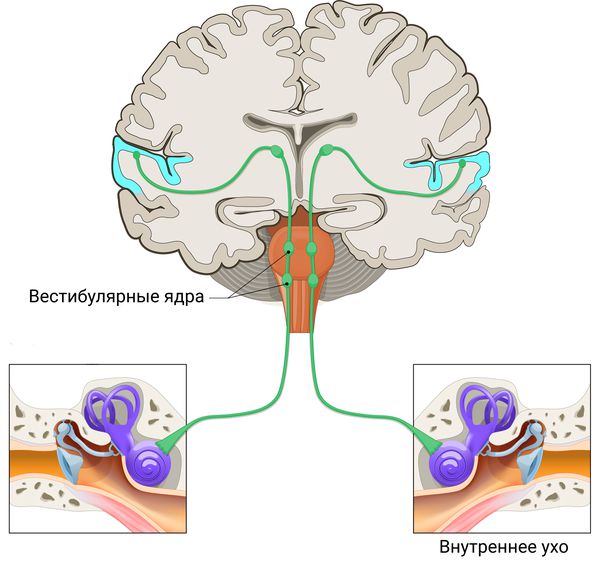

- Вестибулярный, или периферический, — при заболеваниях внутреннего уха и повреждении вестибулярного нерва, например при лабиринтите, болезни Меньера, вестибулярном нейроните.

- Сенсорный — при болезнях глаз, например катаракте и повреждениях сетчатки (ретинопатиях);

- Врождённый — при наследственных заболеваниях, например при альбинизме и врождённой атаксии. Когда причину не находят, нистагм называют врождённым идиопатическим.

Различить физиологический и патологический нистагм может только врач: невролог, офтальмолог, отоларинголог или отоневролог .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы нистагма

Основное проявление нистагма — это ритмичное, повторяющееся, стереотипное подёргивание одного или обоих глаз. Человек может заметить, что ему сложно фиксировать взгляд на одной точке. Если всё-таки удаётся сконцентрироваться, глядя на движущийся предмет или что-то неподвижное во время собственного движения, то зрение становится нечётким. Чаще всего эти ощущения пациенты описывают как головокружение или нарушение зрения, «дрожание изображения». Сам нистагм может быть незаметен для человека и виден только со стороны.

Сопровождать нистагм могут и другие симптомы, связанные с основным заболеванием.

При патологии головного мозга нарушается координация, возникает шаткость при ходьбе, болит голова. Может развиться паралич, нарушиться чувствительность, речь, память и т. д. Нистагм в таких случаях является второстепенным симптомом: при обширном поражении мозга нарушается работа участков, регулирующих дыхание, сердцебиение, сосудистый тонус, и возникает опасность для жизни.

При поражении внутреннего уха и вестибулярного нерва появляется острое ощущение вращения предметов, тошнота, рвота, снижается слух, возникает шум в ушах. Поражение внутреннего уха и вестибулярного нерва развивается при болезни Меньера, лабиринтите, доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ), вестибулярном нейроните, лабиринтном инсульте (нарушении кровообращения в артерии лабиринта).

При болезни Меньера нистагм в начале приступа направлен в сторону поражённого уха. Под конец приступа направление может меняться в сторону здорового уха. Также характерно пошатывание в здоровую сторону.

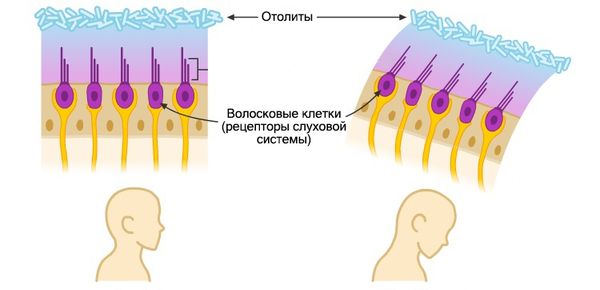

При ДППГ не снижается слух и не возникает шум в ушах. Чаще всего головокружение появляется при наклоне головы в определённой плоскости и исчезает в покое. Направление нистагма зависит от того, какой полукружной канал повреждён.

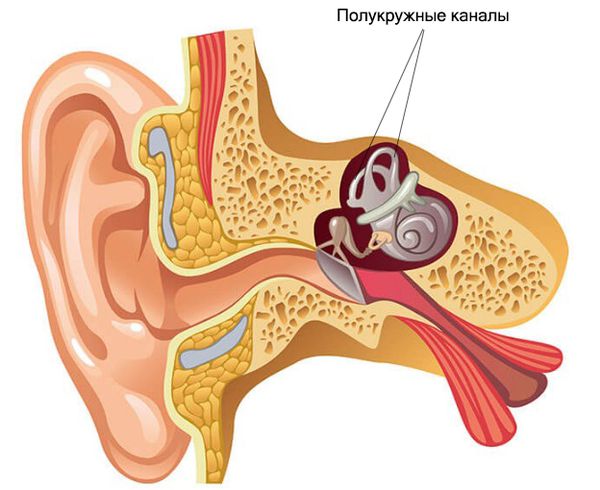

Полукружные каналы

При вестибулярном нейроните, в отличие от болезни Меньера и ДППГ, поражён вестибулярный нерв. У пациентов быстро развивается вращательное головокружение с тошнотой и рвотой, иногда с головной болью, пошатыванием, но без шума в ушах и снижения слуха. Нистагм при вестибулярном нейроните горизонтальный, направлен в сторону здорового уха, глаза немного вращаются по вертикальной оси.

При заболеваниях глаз возникает оптический, или сенсорный, нистагм. Он появляется с рождения или раннего детства, может развиваться при сильной близорукости (6 дптр и более) и других заболеваниях, снижающих остроту зрения: катаракте, ретинопатии, недоразвитии или атрофии зрительного нерва. Если плохо видит только один глаз, то и нистагм может проявляться только в одном глазу (моноокулярный нистагм).

Все врождённые заболевания со снижением зрения сопровождаются оптическим нистагмом. Его трудно отличить от врождённого только по исследованию движений глазного яблока, так как проявления сенсорного нистагма очень разнообразны: глаза могут двигаться по вертикальной, косой, торсионной (вокруг оси зрачка и радужки) и сложной траектории.

Врождённый наследственный нистагм чаще всего проявляется маятникообразными, иногда седловидными или дугообразными движениями глаз, напоминающими дрожь. В редких случаях возникает толчкообразный нистагм.

Врождённый нистагм может сочетаться с другими наследственными заболеваниями:

- акроцефалией — деформацией черепа, которая связана с преждевременным зарастанием швов и сопровождается повышением внутричерепного давления;

- наследственной атаксией — обычно прогрессирующим нарушением координации движений, вызванным генетическими болезнями (например, наследственной атаксией Фридрейха и Пьера Мари);

- миоклонической эпилепсией — проявляется подёргиванием мышц;

- церебральной параплегией — повышением тонуса и слабостью ног, иногда прогрессирующими в течение жизни, часто в таких случаях выставляется диагноз «детский церебральный паралич»;

- альбинизмом — генетической болезнью, связанной с нарушением выработки пигмента мелатонина, из-за чего кожа и волосы становятся аномально белыми, глаза также светлые, иногда красноватые из-за просвечивающихся кровеносных сосудов.

Выделяют врождённый идиопатический, или моторный, нистагм, который не сопровождается другими симптомами, в том числе снижением зрения. Причина его возникновения не ясна.

Иногда ребёнок с моторным или сенсорным нистагмом, пытаясь рассмотреть предмет, поворачивает голову горизонтально, опускает или поднимает подбородок и удерживает его в таком положении. Эта вынужденная поза хорошо заметна и связана с необходимостью удерживать взгляд в точке, где нистагм выражен слабее всего. Ребёнок может так делать сразу, как начнёт самостоятельно удерживать голову, с 2–3 месяцев. Иногда при моторном и других формах нистагма пациент покачивает головой, что также является адаптационным механизмом, компенсирующим нистагм при разглядывании предметов .

Патогенез нистагма

При развитии нистагма нарушается процесс, который регулирует фиксацию взора. Такая фиксация позволяет удерживать глаза в центральном положении и следить за движущимся предметом или чем-то неподвижным при движении головы, сохраняя стабильное изображение.

Патогенез нистагма пока досконально не изучен. В редких случаях (до 2 %) спонтанный нистагм, обычно в горизонтальной плоскости, возникает у полностью здоровых людей . Такое состояние связано с различным «тонусом» вестибулярных ядер в головном мозге, при котором от лабиринтов внутреннего уха поступает импульсы разной интенсивности. Вероятно, это вызвано естественным асимметричным строением внутреннего уха.

Внутреннее ухо

Выяснить, является ли нистагм физиологическим или нет, можно только после обследования.

К развитию заболеваний, которые сопровождаются нистагмом, может привести множество факторов:

- сосудистая патология, при которой нарушается кровообращение;

- воспаление, вызванное вирусами, бактериями, грибками или прионами (неправильно свёрнутыми белками);

- травмы и опухоли — может происходить как прямое разрушение различных структур, так и вторичное, вызванное сдавлением и нарушением кровообращения;

- различные нарушения обмена веществ;

- токсические и радиационные поражения, отравления различными веществами, включая алкоголь.

Под действием этих факторов могут развиться:

- болезни нервной системы;

- поражение внутреннего уха и вестибулярного нерва;

- поражение зрительного анализатора;

- снижение остроты зрения.

Болезни нервной системы с поражением головного мозга. При травмах мозга и инсультах нистагм может появляться не сразу, а только при улучшении состояния. Это связано с повреждением зон мозга, ответственных за развитие нистагма: предположительно, вестибулярных ядер, мозжечка и его связей, заднего продольного пучка ретикулярной формации. При одностороннем поражении больших полушарий нистагм может не возникать или проявляться слабо: в полушариях есть дублирующие зоны, ответственные за удержание глазных яблок в стабильном положении, т. е. если с одной стороны мозга всё хорошо, то она компенсирует работу повреждённой стороны.

Поражение внутреннего уха и вестибулярного нерва или его ядер. В норме от каждого уха в центральную нервную систему поступает симметричный сигнал (фоновая импульсация). Этот сигнал обусловлен естественной циркуляцией, изменением движения и давления жидкости во внутреннем ухе. Фоновая симметрия сигнала косвенно обеспечивает равновесие при неизменном положении тела (косвенно, так как анализ происходит «выше», в центральной нервной системе).

При одностороннем поражении возникает разница в импульсации, в результате чего появляется головокружение и спонтанный вестибулярный нистагм — короткие ритмичные движения глаз в горизонтальной плоскости. Глаза при этом вращаются в обоих направлениях, но в одну сторону сильнее. Такое поражение может возникнуть при болезни Меньера, лабиринтите, лабиринтном инсульте, ДППГ и вестибулярном нейроните.

Также при ДППГ могут смещаться отолиты — кристаллы карбоната кальция. Они находятся внутри вестибулярного аппарата на поверхности клеток. При изменении положения тела и под действием силы тяжести отолиты начинают двигаться и создают патологические сигналы, раздражая рецепторы. После завершения движения с поражённой стороны поступают сигналы о продолжении движения, что вызывает нистагм и головокружение.

Отолиты

Поражение зрительного анализатора снижает устойчивость зрительной фиксации на объекте. За центральное зрение и зрительную фиксацию отвечает центральная ямка сетчатки. В норме при отклонении точки фиксации от центральной ямки глаз совершает микродвижения. При снижении остроты зрения поле фиксации расширяется, корректирующие сигналы от сетчатки ослабевают, из-за чего движения глаза усиливаются и возникает нистагм.

По такому же механизму развивается врождённый нистагм, связанный со снижением зрения. Моторный врождённый нистагм возникает из-за нарушения системы слежения: недоразвитие зрительных моторных путей затрудняет медленное слежение за объектом, что вызывает корректирующие толчкообразные или маятникообразные движения глаз .

Классификация и стадии развития нистагма

По причине развития выделяют:

- физиологический нистагм — проявляется в норме, без заболевания; к этому типу относится оптокинетический, установочный, произвольный и экспериментальный нистагм (вызванный искусственно);

- патологический — симптом заболевания.

Также нистагм может быть спонтанным истерическим, т. е. его вызывает сам пациент. Чаще такой нистагм относится к патологическому типу, но в редких случаях бывает физиологическим.

По условиям проявления:

- спонтанный — проявляется без влияния внешних факторов (обычно, за редким исключением, такой нистагм является патологическим);

- рефлекторный — нужны определённые стимулы (физиологический нистагм).

По направленности:

- вертикальный — в вертикальной плоскости;

- горизонтальный — в горизонтальной плоскости;

- ротаторный — вращение вокруг разных осей;

- горизонтально-ротаторный — сочетание движения в горизонтальной плоскости с вращением вокруг осей;

- диагональный (косой);

- смешанный;

- торсионный — вращение вокруг передне-задней оси, при этом радужка вместе со зрачком ритмично поворачиваются по часовой стрелке или против неё; похож на ротаторный, но вокруг одной оси .

Виды нистагма

По положению зрительных осей глазных яблок:

- конъюгированный нистагм — зрительные оси при колебаниях параллельны друг другу;

- дисконъюгированный — между зрительными осями есть угол;

По частоте колебания: низко-, средне- и высокочастотный нистагм.

По амплитуде движений: мелко-, средне-, крупноразмашистый нистагм.

По скорости колебаний:

- толчкообразный нистагм — с быстрой и медленной фазами колебаний;

- маятникообразный — с равными по скорости ритмичными колебаниями.

По направлению:

- однонаправленный;

- разнонаправленный.

Выделяют три степени выраженности однонаправленного нистагма:

- Нистагм выявляется только при отведении глаз в сторону быстрого компонента (нистагм состоит из двух чередующихся компонентов — медленного и быстрого).

- При взгляде в сторону быстрого компонента и прямо.

- При взгляде в сторону быстрого и медленного компонента.

По происхождению:

- периферический — связан с поражением вестибулярного аппарата;

- центральный — вызван нарушениями в центральной нервной системе.

По условиям проявления:

- манифестный — возникает при открытых глазах;

- латентный — при закрытом одном глазе и фиксации другого глаза на каком-либо предмете;

- асимметричная и диссоциированная форма нистагма — нистагм в разных глазах отличается по направлению, частоте, амплитуде и другим параметрам .

Осложнения нистагма

У приобретённого нистагма обычно нет осложнений, но он сопровождается осложнениями основного заболевания.

При врождённом нистагме на фоне снижения зрения возникает аномальное, вынужденное положение головы или ритмичное покачивание. Также из-за нарушения фиксации взора на объекте может ухудшаться зрение.

Эти осложнения не опасны для жизни, но могут приводить к появлению психологических проблем и затруднять социализацию . Пациенты с нистагмом быстрее устают, и им требуется больше времени для выполнения задач, из-за этого им труднее учиться и работать. Ребёнок с нистагмом из-за своего различия со сверстниками может столкнуться с психологическими проблемами и социальной изоляцией.

Диагностика нистагма

При любом нистагме необходимо проконсультироваться с врачом. Если других симптомов нет, можно обратиться к неврологу. Доктор определит, действительно ли присутствует нистагм, при необходимости назначит обследование, чтобы уточнить его причину, или направит к другим специалистам.

Для выявления причин нистагма часто требуется участие нескольких врачей: невролога, офтальмолога, отоларинголога, вестибулолога (отоневролога). Также могут привлекаться и другие специалисты, например медицинский генетик для диагностики наследственных заболеваний.

Нистагм диагностируют по клиническим признакам, в том числе возникшим во время проб, и с помощью инструментальных методов.

Выявление нистагма

Осмотр врача и проводимые пробы не требуют специальной подготовки от пациента. Сами пробы безболезненны, но могут вызвать дискомфорт, например временно усиливать головокружение.

Методы диагностики нистагма:

- Во время осмотра пациента просят зафиксировать взгляд в прямом положении на неподвижном предмете: чёрной указке, молоточке или пальце врача. Затем врач отводит палец или молоточек в крайние возможные положения, поочерёдно в стороны, вверх и вниз. Пациента при этом просят следить за движениями.

- Осмотр с помощью очков Френзеля.

- Видеонистагмография — используют видеонистагмометр (специальный прибор, напоминающий маску).

- Электронистагмография — нистагм определяют с помощью ЭЭГ-аппарата, электроды закрепляют вокруг глаз по специальной схеме.

Очки Френзеля, видеонистагмография и электронистагмография [22][23][24]

Первый метод применяют всегда, остальные — при наличии необходимых приборов и навыков у врача. Чаще их использует в сложных случаях отоневролог (вестибулолог), но иногда применяют и другие врачи при наличии навыков и технической оснащённости лечебного учреждения.

Специальные приёмы и пробы для диагностики нистагма:

- Повороты головы. Могут уменьшить просвет вертебральных сосудов, изменить кровоснабжение головного мозга и спровоцировать спонтанный нистагм . Положительный результат говорит о центральной причине нистагма и наличии центрального позиционного синдрома .

- Пробы, позволяющие выявить ДППГ, например проба Дикса — Холлпайка. Пациент садится на кушетку, врач поворачивает его голову вбок на 30–45° и помогает быстро лечь на спину так, чтобы голова свисала с края кушетки. Появление нистагма указывает на ДППГ. Проба выполняется отдельно на правую и левую сторону.

- Калорические пробы. Для раздражения лабиринтов внутреннего уха в слуховой проход вливают воду различной температуры. Нистагм возникает в любом случае, но определённые изменения будут говорить о патологической форме.

- Вращательные пробы. Проводят на кресле Барани или специальных платформах. Пациента вращают в разные стороны по специальным схемам, затем определяют нормальный нистагм и отклонения от нормы. Характер нистагма при проведении пробы помогает различить центральный или периферический уровень поражения, а также определить сторону поражения вестибулярного аппарата.

Диагностика причин нистагма

Для выявления причин нистагма используют:

- Нейровизуализацию: МРТ и/или КТ головного мозга для диагностики инсульта, опухолей и других органических повреждений головного мозга. МРТ и КТ височных костей позволяют выявить поражение внутреннего уха.

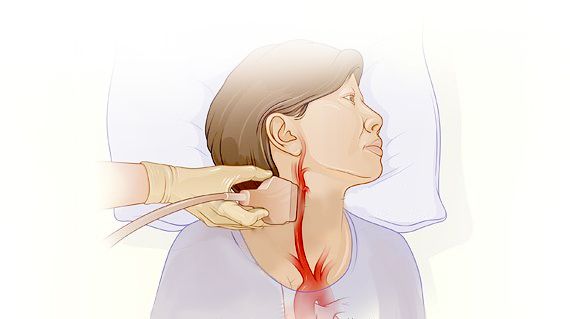

- УЗИ сосудов головы и шеи (ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и транскраниальная допплерография). Определяют сохранность кровотока по сосудам, наличие атеросклеротических бляшек, также в процессе обследования проводят функциональные пробы: смотрят, как меняется кровоток при наклонах и поворотах головы . Эти исследования незаменимы при дифференциальной диагностике, могут указывать на сосудистые причины нистагма и очень часто применяются в рутинной клинической практике.

УЗДГ брахиоцефальных артерий

- Лабораторную диагностику: общий анализ крови и мочи, биохимию крови — оценивают нарушения обмена веществ, признаки воспаления и т. д.

- При необходимости проводят объективную оценку слуха — аудиометрию, а также оценивают остроту зрения. Аудиометрия необходима, если нарушен слух и врач подозревает поражение звуковоспринимающего органа — улитки, например для дифференциальной диагностики с болезнью Меньера.

Детям может потребоваться консультация врача-нейрогенетика, проведение электроэнцефалографии, чтобы выявить сопутствующую эпилепсию, и электронейромиографии для диагностики сопутствующего поражения периферической нервной системы.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз проводится с симптомами, напоминающими нистагм:

- Квадратноволновые подёргивания глаз — непроизвольные, чаще с низкой амплитудой, горизонтальные движения глаз в ответ на новый объект в поле зрения. Взор при этом уходит от исходной точки фиксации, затем возникает такая же по длительности пауза, после чего глаз возвращается к исходной точке фиксации. Встречается у здоровых людей, обычно в пожилом возрасте, но чаще при нейродегенеративных заболеваниях: болезни Паркинсона, прогрессирующем надъядерном параличе и т. д. Такие движения глаз, но с высокой амплитудой, возникающие одиночно или вспышками, могут быть проявлением рассеянного склероза или поражения мозжечка. Иногда подобное движение глаз называют мозжечковым нистагмом, хотя это только форма интенционного дрожания, характерного для поражения мозжечка.

- Окулярный флаттер (c англ. flutter — дрожание, трепетание) — это периодические, очень быстрые, пульсирующие, подобные вспышке, горизонтальные колебания глазных яблок около точки фиксации взора. Колебания происходят непрерывно, без пауз, под конец дрожание напоминает «биение рыбного хвоста». Этот симптом встречается при поражении мозжечка при любых причинах: опухолях, травмах, инсультах и т. д. Обычно сопровождается окулярной дисметрией, при которой из-за колебаний глазного яблока невозможно сфокусировать взгляд на неподвижном объекте. Дисметрия напоминает флаттер, но протекает с паузами между колебаниями.

- Опсоклонус (с греч. opsoclonus — беспорядочные движения глаз), или саккадомания, — быстрые, хаотичные движения, непредсказуемой частоты и амплитуды, различной направленности, возникающие без пауз одновременно в обоих глазах. Эти движения усиливаются при попытке фиксировать взор и сохраняются даже во время сна. Возникают при поражении мозжечка и нарушении его связи с ретикулярной формацией. Чаще всего опсоклонус наблюдается при следующих заболеваниях:

- энцефалитах, вызванных риккетсиями, ВИЧ-инфекцией, вирусом Западного Нила;

- отравлениях трициклическими антидепрессантами и нейролептиками;

- рассеянном склерозе;

- кровоизлиянии в головном мозге;

- некетотической гиперосмолярной коме — осложнении диабета.

- Миокимия верхней косой мышцы — это вращательно-вертикальные движения одного глаза, с небольшой амплитудой, то усиливающиеся, то ослабевающие. Они вызваны сокращением верхней косой мышцы глаза, иногда возникают у здоровых людей при офтальмологическом осмотре.

- Окулярный боббинг (с англ. bobbing — удар, танец) — это быстрые, спонтанные, резкие, повторяющиеся, толчкообразные движения глаз вниз с задержкой на несколько секунд, а затем с возвратом к средней линии. Движения глаз при этом могут быть рассогласованными. Чаще всего окулярный боббинг возникает при массивном поражении ствола мозга, реже при поражении мозжечка на фоне опухолей, травмы, инсульта и т. д.

- Окулярный диппинг (от англ. dipping — погружение) — это неритмичные, медленные движения обоих глаз вниз, а затем через несколько секунд быстро вверх. Чаще возникает спонтанно, но может быть вызван движением шеи, рук и ног. Развивается при аноксической энцефалопатии — повреждении мозга из-за нехватки в организме кислорода.

- Взоровый синдром пинг-понга — это одновременное отклонение глазных яблок из одного крайнего положения в другое. Встречается у пациентов в коме.

- Плавающие глазные яблоки — это медленные, неритмичные, хаотичные, спонтанные движения глаз, чаще в горизонтальной плоскости. Возникают у пациентов, находящихся в коме. Движения могут быть как синхронными (обоими глазами), так и каждым глазом по отдельности.

- Окулогирный криз — это внезапное отклонение глазных яблок вверх, реже вниз, на несколько минут или часов. Встречается при отравлении лекарствами, например Карбамазепином, опухолях третьего желудочка мозга и черепно-мозговой травме. Помимо нистагма, при таком кризе возникают разнообразные симптомы неврологического дефицита: нарушение чувствительности, паралич, изменение сознания и т. д.

- Окулярная дисметрия — это избыточные или недостаточные движения глазных яблок при попытке фиксации на предмете, после чего возникает серия постепенно затихающих колебаний. Встречается при заболеваниях мозжечка, возникающих из-за любых причин: опухолей, травм, инсульта и т. д.

Лечение нистагма

Чтобы избавиться от нистагма, нужно лечить основное заболевание. В это лечение могут входить методы, которые помогают ослабить нистагм, но без комплексной терапии он не пройдёт.

Используют следующие методы лечения:

- медикаментозную терапию;

- оптическую коррекцию;

- хирургическое лечение;

- специализированные приборы обратной связи.

Медикаментозное лечение

Можно выделить симптоматическое и патогенетическое лечение нистагма. Симптоматическое лечение направлено на уменьшение выраженности нистагма, т. е. на коррекцию его как симптома. Такое лечение пока недостаточно разработано, исследования продолжаются.

Патогенетическое лечение направлено на лечение основного заболевания, симптомом которого является нистагм.

Возможные препараты для симптоматического лечения:

- Миорелаксанты. При некоторых формах врождённого нистагма эффективен Баклосан . Иногда в пространство за глазным яблоком или горизонтальные прямые глазодвигательные мышцы делают инъекции препаратов, содержащих ботулотоксин .

- Антиконвульсанты. В некоторых случаях, например при нистагме на фоне рассеянного склероза, маятникообразном и врождённом нистагме, может помочь Габапентин и препараты против деменции, например Мемантин .

- Препараты на основе каннабиса и аминоперидина (только разрабатываются) .

Препараты для патогенетического лечения:

- Сосудистые препараты — улучшающие кровоснабжение головного мозга и внутреннего уха, например Трентал и Кавинтон.

- Нейрометаболические препараты — улучшающие обмен веществ в клетках головного мозга и внутреннего уха, например Фенибут, Анвифен, Глиатилин, Церепро и Церетон.

- Антиоксиданты (антигипоксанты) — препараты, повышающие стойкость клеток к повреждениям свободными радикалами и нехватке кислорода, например Мексидол, Нейрокс и Эмоксипин.

- Диуретики — мочегонные препараты, уменьшающие отёк, например Диакарб, Лазикс, Маннит. При повреждении мозгового вещества, например при ушибе, может появиться отёк — локальный избыток жидкости. Отёк усугубляет течение болезни, вызвавшей нистагм, поэтому применяют диуретики.

- Нестероидные противовоспалительные средства — применяют при боли и воспалительных заболеваниях (например, энцефалите): Диклофенак, Кетопрофен и т. д.

- Стероидные гормоны — для снятия отёка, воспаления, снижения аутоиммунных реакций при опухолях головного мозга, рассеянном склерозе, воспалении глазного яблока, внутреннего уха и вестибулярного нерва. Применяются Дексаметазон, Метилпреднизолон и другие препараты.

Выбор препаратов зависит от основного заболевания. Все лекарства назначает врач по результатам обследования.

Оптическая коррекция

При снижении зрения используют очки и контактные линзы: с улучшением зрения оптический нистагм уменьшается.

Хирургическое лечение

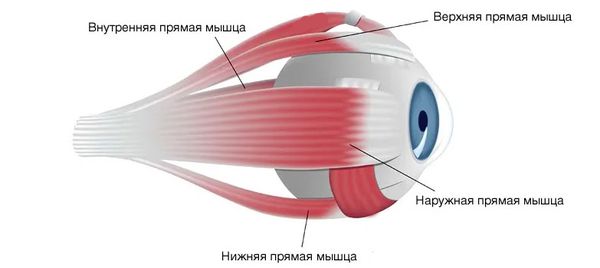

Операция позволяет уменьшить амплитуду нистагма за счёт ослабления прямых мышц, приводящих в движение глазное яблоко.

Прямые мышцы глаза

При операции мышцы и/или сухожилия прямых мышц глаза рассекают, а затем закрепляют на новой позиции, что ослабляет мышцу и уменьшает нистагм. К сожалению, нет стандартов по пространственным ориентирам и объёму операции, из-за чего её эффективность сильно различается в каждом конкретном случае.

Операция проводится при выраженном нистагме, когда он доставляет сильный дискомфорт и другое лечение не помогает. Так же может использоваться лазерная коррекция и другие методы хирургической коррекции зрения. Хирургическое лечение также показано при врождённом нистагме, если формируется болезненное вынужденное положение головы.

Приборы обратной связи

Пациенту подаются звуки или сигналы прикосновения к веку, по которым можно понять, что нистагм усиливается или ослабевает. Так человек учится отслеживать реакции организма и волевыми усилиями их корректировать . Лечение чаще проводится при оптическом и/или врождённом нистагме.

Пройти такое лечение можно в профильных медицинских учреждениях, но в целом метод не распространён, так как его эффективность не вполне доказана.

Прогноз. Профилактика

Чаще всего нистагм — это симптом другого заболевания, поэтому прогноз зависит от его течения.

При офтальмических и наследственных формах патологического нистагма прогноз для жизни благоприятный, но основные заболевания могут иметь хроническое течение и сопутствующие симптомы, сильно снижающие качество жизни (например, ухудшение зрения).

При вестибулярном нистагме прогноз для жизни тоже благоприятен. При ДППГ пациент может полностью выздороветь. При других причинах, например болезни Меньера, нистагм имеет рецидивирующее течение, а сама болезнь может приводить к инвалидности из-за прогрессирующей глухоты или нарушения равновесия.

Неврологические причины нистагма, например инсульт или ушиб головного мозга, часто приводят к опасным для жизни осложнениям. При хронических неврологических заболеваниях, например рассеянном склерозе, нистагм может длительно сопровождать прогрессирующие неврологические симптомы.

При нистагме, возникшем из-за опухоли, прогноз зависит от степени её злокачественности, расположения и размера. Такие опухоли могут приводить к нарушению координации и развитию паралича.

Нистагм не является причиной для предоставления больничного, инвалидности, отсрочки или освобождения от службы в армии, но поводом для этого может стать основное заболевание.

Специфическая профилактика не разработана, так как нистагм могут вызывать различные причины. Рекомендуется вести здоровый образ жизни и своевременно лечить заболевания .

Список литературы

- Склют И. А., Цемахов С. Г. Нистагм. — Минск: Вышэйшая школа, 1990. — 240 с.

- Тейлор Д., Хойт К. Детская офтальмология. — М.: БИНОМ, 2007. — 248 с.

- Григорьева В. Н. Нарушение движений глаз в неврологической практике: учебное пособие. — 2-е издание. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 163 с.

- Неврология: национальное руководство. Том 2 / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 432 с.

- Гиппенрейтер Ю. Б. Движения человеческого глаза. — М.: Издательство Московского университета, 1978. — 256 с.

- Сучалкина А. Ф. Математическое моделирование двухфазных, нистагменного типа, движений глаз: дисс. … к-та физ.-мат. наук: 01.02.01. — М., 2014. — 164 с.

- Усанов Д. А., Кащенко Т. П., Скрипаль А. В. и др. Изменение параметров колебательных движений глазного яблока в результате периодического светового воздействия при сложном характере нистагма // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. — 2007. — № 6. — С. 45–55.

- Апаев А. В., Губкина Г. Л., Тарутта Е. П. Применение ботулотоксина А при глазодвигательной патологии // Российская педиатрическая офтальмология. — 2017. — № 4. — С. 219–224.

- Nerrant E., Abouaf L., Pollet-Villard F. et al. Gabapentin and Memantine for Treatment of Acquired Pendular Nystagmus: Effects on Visual Outcomes // J Neuroophthalmol. — 2020. — № 2. — Р. 198–206. ссылка

- McLean R. J., Gottlob I. The pharmacological treatment of nystagmus: a review // Expert Opin Pharmacother. — 2009. — № 11. — Р. 1805–1816. ссылка

- Pradeep A., Thomas S., Roberts E. O. et al. Reduction of congenital nystagmus in a patient after smoking cannabis // Strabismus. — 2008. — № 1. — Р. 29–32. ссылка

- Kalla R., Glasauer S., Schautzer F. et al. 4-aminopyridine improves downbeat nystagmus, smooth pursuit, and VOR gain // Neurology. — 2004. — № 7. — Р. 1228–1229. ссылка

- Левин О. С., Штульман Д. Р. Неврология. Справочник практического врача. — 10-е издание. — М.: МЕДпресс-информ, 2016. — 1024 с.

- Грязева А. Е. Межъядерная офтальмоплегия: причины, клиника, диагностика, лечение, прогноз. Описание клинического случая // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. — 2016. — № 3.

- Министерство здравоохранения РФ. Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространённых заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10): рекомендации для руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации. — М., 2000. — 67 с.

- Правительство РФ. Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе: постановление от 04.07.2013 № 565 (ред. от 24.12.2021).

- Клюшников С. А., Азиатская Г. А. Глазодвигательные расстройства в практике невролога // Нервные болезни. — 2015. — № 4. — С. 41–46.

- Lustig L. R. Nystagmus // MSD Manual. — 2021.

- Долина И. В., Сакович А. Р. Методы исследования вестибулярного аппарата: учебно-методическое пособие. — Минск: БГМУ, 2015. — 23 с.

- Шемагонов А. В., Янушко В. А., Евстигнеев В. В. Диагностика стенозирующих поражений позвоночных артерий: инструкция по применению. — Минск: Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Белорусская медицинская академия последипломного образования, 2003. — 34 с.

- Периферическое и центральное позиционное головокружение: дифференциальный диагноз. Методические рекомендации / под редакцией А. И. Крюкова. — М., 2020. — 18 с.

- Hesham M. S. Which ocular findings are used to differentiate peripheral from central nystagmus in the evaluation of dizziness, vertigo, and imbalance? // Medscape. — 2017.

- Electronystagmography (ENG) [видеозапись] // YouTube. — 2016.

- Medical EXPO. Videonystagmography system Combi VNG/HIT. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 05.07.2022.

Анатомия и физиология глазодвигательной системы

Глазодвигательная система играет критически важную роль в обеспечении точного и координированного движения глаз, что позволяет человеку эффективно воспринимать окружающий мир. Эта система включает комплекс мышц, нервных путей и структур мозга, которые совместно работают для реализации сложных движений глаз, необходимых для точной фиксации, отслеживания движущихся объектов и стабилизации зрения.

Основа глазодвигательной системы представлена шестью наружными мышцами глаза, каждая из которых выполняет определенную функцию. Эти мышцы включают медиальную и латеральную прямые мышцы, которые контролируют горизонтальные движения, верхнюю и нижнюю прямые мышцы, отвечающие за вертикальные смещения, а также верхнюю и нижнюю косые мышцы, которые обеспечивают вращательные движения глазного яблока. Координированная работа этих мышц позволяет осуществлять сложные движения, такие как сгибание и разгибание, а также повороты глаз.

Управление движениями глаз осуществляется нервной системой, включающей мозговые центры и пути. К важнейшим структурам относится ретикулоспинальная формация, которая регулирует тонус мышц и их координацию, а также ядра черепных нервов. Три пары черепных нервов – глазодвигательный, блоковой и отводящий – передают сигналы от мозга к мышцам глаз, обеспечивая четкие и скоординированные движения. Эти нервные пути обеспечивают точную и своевременную передачу информации о движении глазных яблок и их положении в пространстве.

Физиологические механизмы, управляющие движениями глаз, включают систему стабилизации взгляда, включающую зрительные и вестибулярные рефлексы. Эти рефлексы позволяют автоматически корректировать позиции глаз в ответ на изменения положения головы и тела, что особенно важно для поддержания стабильного изображения на сетчатке. Также значимы механизмы самодействия, такие как скоординированные саккадические движения, которые позволяют быстро переводить взгляд с одного объекта на другой. Между тем, плавные преследующие движения глаз необходимы для отслеживания медленно движущихся объектов, обеспечивая постоянную фиксацию.

Таким образом, глазодвигательная система является сложным совокупным механизмом, включающим анатомические структуры и физиологические процессы, которые взаимодействуют для обеспечения точного и слаженного движения глаз. Эта система позволяет человеку эффективно воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, что имеет ключевое значение для нормального функционирования зрения и ориентации в пространстве.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Что такое нистагм и какие основные симптомы этого состояния?

Нистагм – это непроизвольные, быстрые и повторяющиеся движения глаз. Симптомы могут включать чрезмерное подергивание глазами с боку на бок, вертикально или по кругу, нарушение зрения, головокружение и проблемы с равновесием. Помимо этого, люди с нистагмом могут испытывать трудности при фокусировке на определенных объектах и могут замечать, что их зрение улучшается при изменении положения головы.

Каковы основные причины возникновения нистагма?

Нистагм может возникнуть по различным причинам, включая врожденные нарушения, травмы головы, заболевания центральной нервной системы, а также воздействия токсических веществ или лекарственных препаратов. В ряде случаев причина остается неясной. Врожденный нистагм часто проявляется в первые месяцы жизни, тогда как приобретенный нистагм может развиваться вследствие таких заболеваний, как рассеянный склероз, инсульт или внутричерепная опухоль.

Какие методы диагностики применяются для выявления нистагма?

Диагностика нистагма включает комплексное обследование, которое обычно начинается с тщательного осмотра у офтальмолога и невролога. Врач может использовать техники визуального и физического исследования, такие как электронный нистагмограф (ЭНГ) или видеонистагмография (ВНГ), чтобы точно измерить движения глаз. Дополнительно могут назначаться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) для выявления возможных патологии головного мозга или внутренних ушей.

Существуют ли методы лечения, которые способны полностью избавить человека от нистагма?

Полное избавление от нистагма не всегда возможно, особенно если он является врожденным. Однако существуют методы лечения, которые могут значительно улучшить качество жизни пациента. Лечение может включать использование специальных очков или контактных линз для улучшения зрения, хирургические вмешательства для ослабления подергиваний глаз, а также фармакотерапию с применением различных лекарственных средств. В некоторых случаях приложение ботокса может временно уменьшить симптомы нистагма. Кроме того, визуальная терапия и упражнения для глаз могут помочь в улучшении контроля над движениями глаз.

Можно ли улучшить состояние при нистагме с помощью изменения образа жизни или домашних упражнений?

Да, определенные изменения в образе жизни и регулярные упражнения могут помочь улучшить состояние при нистагме. Например, хорошие результаты могут давать упражнения для координации движений глаз, направленные на улучшение фокусировки и сокращение амплитуды подергиваний. Важным аспектом является создание комфортной среды освещения и избегание яркого света, который может усилить симптомы. Также полезны периоды отдыха для глаз, особенно при длительной работе за компьютером или чтении. Добавление в рацион пищи, богатой витамином A и антиоксидантами, может способствовать общему здоровью глаз. Однако важно понимать, что такие методы не заменяют медицинское лечение и должны проводиться под руководством специалиста.

Какие основные симптомы нистагма?

Нистагм характеризуется неконтролируемыми, быстрыми движениями глаз, которые могут быть горизонтальными, вертикальными или вращательными. Основные симптомы также включают нечеткость зрения, головокружение, трудности с фокусировкой, ощущение движения окружающих предметов (осциллопсия) и возможные проблемы с координацией. Симптомы могут усиливаться при усталости, стрессе или при фиксировании взгляда на определенные объекты.