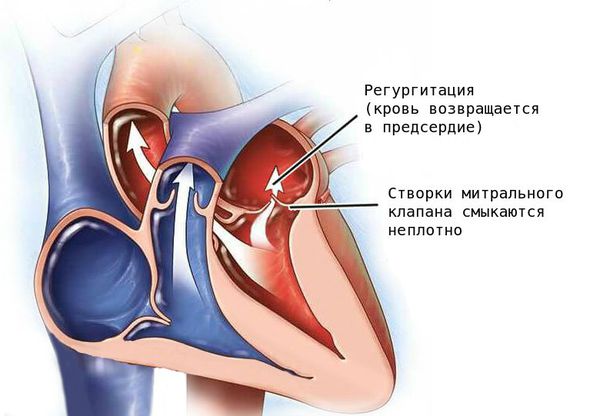

Недостаточность митрального клапана — порок, при котором из-за неполного смыкания створок клапана возникает обратный ток крови (регургитация) из левого желудочка в левое предсердие .

Митральная недостаточность

Патология проявляется слабостью, головокружением, ощущением нехватки кислорода и утомлением, так как при заболевании нарушается кровоснабжение головного мозга. Без лечения тяжёлая регургитация митрального клапана может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма (аритмии).

Причины митральной недостаточности:

- острая ревматическая лихорадка;

- бактериальный эндокардит;

- отложение солей кальция в тканях клапана;

- заболевания соединительной ткани — ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, синдромы Марфана и Элерса-Данло;

- травматический отрыв створок клапана при тяжёлой физической нагрузке;

- травмы при хирургических операциях на клапане;

- утолщение створок клапана;

- опухоли предсердия;

- лучевая терапия .

Митральная недостаточность находится на первом месте среди всех приобретённых клапанных пороков сердца. Патология редко встречается изолированно, зачастую она сочетается с митральным стенозом и с пороками аортального клапана. Распространённость недостаточности митрального клапана в сочетании с пролапсом митрального клапана среди населения составляет 2–6 % .

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы недостаточности митрального клапана

Симптомы заболевания:

- общая слабость и головокружение;

- учащённое сердцебиение;

- одышка, возникающая даже при незначительных нагрузках;

- ноющие, давящие и колющие боли в сердце, которые могут отдавать в левое плечо и руку;

- “неудовлетворённость вдохом” — больной делает один вдох за другим, но ощущает нехватку воздуха и впадает в панику;

- частые простудные заболевания;

- кровотечения из носа и дёсен, длительные менструации у женщин;

- ухудшение памяти, панические атаки, тревога, мнительность (это связано с нехваткой снабжения головного мозга кислорода, нарушением обменных процессов и замедлением передачи импульсов между нейронами);

- дрожь в теле;

- частое появление синяков;

- дискомфорт при нахождении в закрытом и душном помещении, возможны обмороки;

Постоянная тревога часто приводит пациента на консультацию к психиатру или неврологу. Очень важно не допустить таких больных в профессиональный спорт, так как чрезмерные нагрузки могут вызвать смерть на тренировках и соревнованиях.

У пациенток с митральной недостаточностью во время беременности возможны перебои в работе сердца, особенно нежелательные при родах, но в основном беременность протекает без осложнений .

Патогенез недостаточности митрального клапана

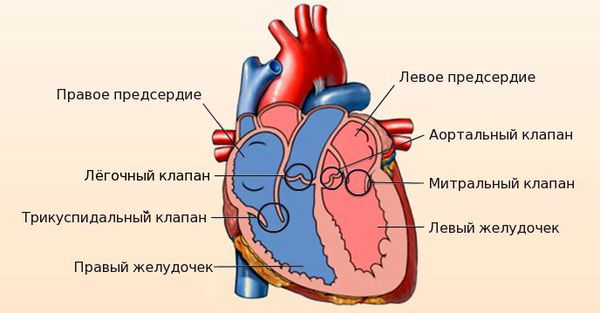

Сердце человека состоит из четырёх камер: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Между предсердиями и желудочками расположены входные клапаны — трикуспидальный и митральный. На выходе из желудочков находятся похожие по строению выходные клапаны — лёгочный и аортальный.

Камеры и клапаны сердца

Клапаны имеют створки, которые открываются и закрываются во время сердечных сокращений. Иногда клапаны не открываются или не закрываются должным образом, при этом нарушается ток крови.

Митральный клапан состоит из двух створок и открывается, позволяя крови течь в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не текла обратно в левое предсердие. При митральной недостаточности этот клапан закрывается неплотно, в результате чего кровь попадает обратно в левое предсердие.

В патогенезе первичной или врождённой недостаточности митрального клапана важную роль играет хронический дефицит ионов магния. Нехватка магния приводит к тому, что фибробласты вырабатывают неполноценные эластин, коллаген и фибронектин, а также к нарушению свойств ферментов, регулирующих обмен коллагена. В результате нарушается строение и функции соединительных тканей сердца .

Вторичная форма митральной недостаточности возникает в результате перенесённых заболеваний и травм. При патологии происходит расширение полости левого желудочка, прогибание створок митрального клапана, дисфункция сосочков мышц и разрыв сухожильных хорд, соединяющих клапаны с сосочковыми мышцами. Иногда причиной развития вторичной недостаточности митрального клапана становится кальциноз клапанного фиброзного кольца. Кальциноз митрального кольца — это хронический дегенеративный процесс, при котором происходит отложение кальция в кольце клапана. Митральное кольцо при кальцификации становится утолщённым и менее гибким. Хотя изначально кальциноз митрального клапана считался возрастным дегенеративным процессом, накапливаются данные о том, что его развитию способствуют атеросклероз и генетически обусловленные нарушения кальций-фосфорного обмена .

Кальциноз митрального клапана

Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

В течении заболевания выделяют три периода:

- Компенсация дефекта клапана усиленной работой левого предсердия и левого желудочка. Это продолжительный период хорошего самочувствия, но уже на этой стадии начинают появляться первые характерные симптомы: слабость, головокружение, частые простудные заболевания, чувство нехватки воздуха, перебои в работе сердца, одышка.

- Развитие венозной митральной недостаточности. Больные жалуются на одышку и учащённое сердцебиение. При интенсивной физической нагрузке наблюдаются приступы сильной одышки и кровохарканье.

- Одышка уменьшается, но пациент ощущает тяжесть в правом подреберье. Появляются отёки, уменьшается количество мочи, набухают шейные вены. Кровохарканье усиливается, развивается отёк лёгких, возникают нарушения сердечного ритма (мерцательная аритмия и наджелудочковая экстрасистолия) и тромбоэмболические осложнения.

С учётом выраженности обратного тока крови выделяют четыре степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, с умеренной, выраженной и тяжёлой.

Стадии митральной недостаточности:

- Митральный возврат крови составляет 20-25 %. На этой стадии пациент здоров.

- Митральный возврат крови в пределах 25-50 % от систолического объёма крови. Развивается застой крови в лёгких второй степени. Появляются кашель, одышка, перебои в работе сердца.

- Выраженная недостаточность митрального клапана. Возврат крови в левое предсердие составляет 50-90 %. Возникают кашель, кровохарканье, приступы удушья, увеличивается печень, появляются отёки .

Осложнения недостаточности митрального клапана

Осложнения порока:

- Кровохарканье и отёк лёгких. Проявляется одышкой, затруднённым вдохом, влажным кашлем. В мокроте появляется кровь. Температура тела повышается до субфебрильных (37–38 °C) и фебрильных (38–39 °C) значений. Необходима срочная госпитализация в отделение реанимации.

- Нарушения сердечного ритма в виде мерцательной аритмии и наджелудочковой экстрасистолии. Проявляются перебоями в работе сердца, головокружением, слабостью, обмороками. Требуется госпитализация в отделение кардиологии.

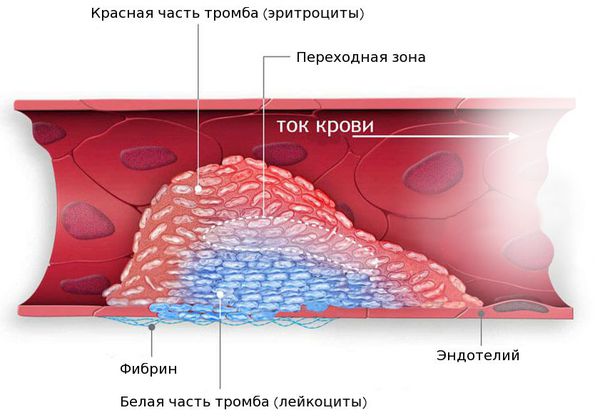

- Тромбоэмболические осложнения (тромбоз левого предсердия, сосудов кишечника, почек, головного мозга). Последствия будут зависеть от локализации тромба. При тромбозе сосудов головного мозга возможен инсульт. Если тромб находится в почках и сосудах кишечника, то пациент испытывает острые боли в животе. Необходима госпитализация в отделение реанимации .

Тромбоз сосуда

Диагностика недостаточности митрального клапана

При сборе анамнеза кардиолог уточняет:

- ощущает ли пациент нехватку воздуха при вдохе;

- беспокоят ли перебои в работе сердца;

- возникает ли одышка при незначительных физических нагрузках;

- мучает ли тревога, страх смерти, панические атаки.

При аускультации (“выслушивании” сердца) выявляется систолический шум у верхушки и над основанием сердца. Важное значение для диагностики митральной недостаточности имеет фонокардиография (ФКГ). ФКГ – это метод исследования работы сердечной мышцы, который основан на регистрации и последующем анализе звуков, возникающих во время работы сердца.

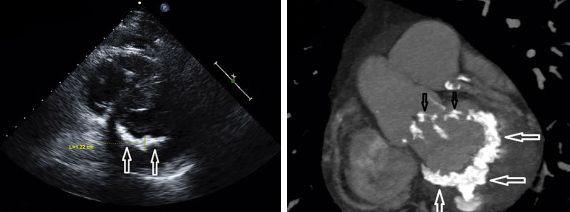

Другой важный инструментальный метод диагностики — эхокардиография (Эхо-КГ). Эхо-КГ — это безболезненное ультразвуковое исследование, которое позволяет исследовать работу сердца в реальном времени. Эхокардиография покажет уменьшение эластичности клапана, его повреждение, размер отверстия митрального клапана и расстояние между его створками. Также при исследовании можно увидеть разрыв папиллярной мышцы и провисание клапанных створок в полость левого предсердия .

ФКГ и Эхо-КГ

Лечение недостаточности митрального клапана

При обострении заболевания необходим постельный режим. Также следует принимать препараты, содержащие магний и B6 по две таблетки три раза в день (например, “Магнелис”).

Обязательно следует проводить лечение и профилактику осложнений. Для предупреждения тромбоэмболии пациентам старше 30-40 лет назначают препарат “Тромбо АСС”, препятствующий тромбообразованию.

Если беспокоит частый пульс (более 80 ударов в минуту), то назначаются бета-адреноблокаторы, диуретики, антикоагулянты, нитроглицерин.

Если пациент страдает от приступов тревоги, то в качестве симптоматической терапии можно рекомендовать короткий курс феназепама на ночь.

Если развивается сердечная недостаточность и нарушается сердечный ритм, то проводят лечение бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов.

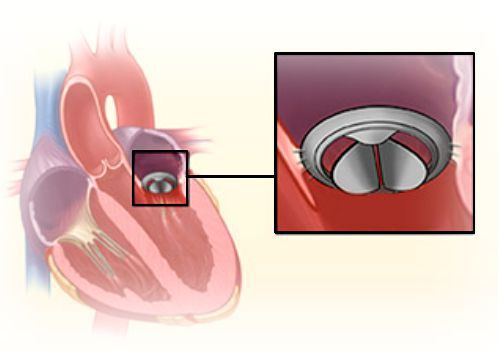

При значительной недостаточности митрального клапана показано оперативное лечение.

Основные хирургические методы коррекции митральной недостаточности:

- пластика митрального клапана;

- протезирование с частичным или полным сохранением хордального аппарата;

- протезирование без сохранения хордального аппарата.

Своевременное хирургическое вмешательство позволяет достичь хороших результатов и не допустить развитие осложнений.

Протезирование митрального клапана

Прогноз. Профилактика

При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Для профилактики осложнений следует:

- ежегодно проходить осмотр у терапевта и кардиолога и проводить эхокардиографию сердца (Эхо-КГ);

- принимать препараты магния, а для предупреждения тромбоэмболии — антикоагулянты;

- исключить тяжёлые физические нагрузки, переохлаждение и перегрев;

- снизить эмоциональные перегрузки;

- отдыхать в дневные часы;

- при тревожных расстройствах принимать успокоительные препараты, освоить методы аутотренинга и расслабления мышц;

- проходить санаторно-курортное лечение .

При ревматизме и после перенесённой ангины для профилактики недостаточности митрального клапана назначают антибиотик “Бициллин-3”. Препарат подавляет развитие стрептококковой и стафилококковой инфекций.

После 40 лет всем пациентам, страдающим недостаточностью митрального клапана, необходимо контролировать уровни фибриногена, РФМК (растворимых фибринмономерных комплексов), D-димера (продукта распада фибрина). Эти анализы нужны для предотвращения тромбоэмболии лёгочной артерии и артерий внутренних органов. При повышении вышеуказанных показателей назначают антикоагулянты.

Если недостаточность митрального клапана обнаружена у ребёнка и его беспокоит слабость, головокружение, расстройство внимания, то рекомендуется временно перейти на домашнее обучение. Таким детям следует избегать чрезмерных физических нагрузок, им разрешена только лечебная физкультура.

Если при проведении Эхо-КГ обнаружено сильное прогибание створок клапана, то необходима консультация у кардиохирурга. Восстановление клапана или его замена могут потребоваться при эндокардите, сердечной недостаточности, нарушениях ритма, сильных болях в грудной клетке, признаках застоя в лёгочной системе (одышке, уменьшении объёма вдоха и ощущении нехватки воздуха).

Список литературы

- Сумароков А. В., Моисеев В. С. Клиническая кардиология. Руководство для врачей. Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: Медицина, 1996.

- Бураковский В. И., Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия. — М.: Медицина, 1989.

- Шевченко Н. М. Рациональная кардиология. — М.: Стар Ко, 1997.

- Сторожаков Г. И., Гендлин Г. Е., Миллер О. А. Болезни клапанов сердца. —М.: Практика, 2012.

- Сумароков А. В., Моисеев В. С., Михайлов А. А., Касымов И. Ю. Распознавание болезней сердца (трудности частного и дифференциального диагноза). — Т.: Медицина, 1978.

- В. Дж. Мандела. Аритмии сердца. Механизмы, диагностика, лечение. — М.: Медицина, 1996.

- Виноградов А. В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. —М.: Медицина, 1987.

- Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Внутренние болезни: Руководство к практическим занятиям. — М.:,1987.

- Насонов Е. Л. Ревматология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

- Дупляков Д. В., Медведева Е. А. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.

- Бокарев И. Н., Попова Л. В. Венозный тромбоэмболизм и тромбоэмболия лёгочной артерии. — Медицинское информационное агентство, 2013.

- Клеменов А. В. Первичный пролапс митрального клапана. — Изд.: НГМА, 2002.

- Поляков В. П., Мовшович Б. Л., Савельева Г. Г. Кардиологическая практика. — Изд.: Самарский Дом печати, 1993.

- Мартынов А. И., Нечаева Г. И., Акатова Е. В., Вершинина М. В. и др. Национальные рекомендации Российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани // Медицинский вестник Северного Кавказа. — 2016. — Т. 11, № 1. — С. 2-76.

- Митральная регургитация. Клинические рекомендации // Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2016.

- Yigal Abramowitz, Hasan Jilaihawi, Tarun Chakravarty, Michael J Mack, Raj R Makkar // Mitral Annulus Calcification // J Am Coll Cardiol, 2015; 66 (17): 1934-1941.ссылка

Современные методы исследования митрального клапана

Исследование митрального клапана занимает важное место в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Современные технологии предоставляют возможность более точно и детально оценить состояние данного клапана, выявить различные патологии на ранних стадиях и назначить адекватное лечение.

Наиболее востребованные методы, применяемые для обследования митрального клапана, включают эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ). Каждый из этих методов имеет свои достоинства и особенности, позволяя врачам получить объемную картину функционирования сердечной системы пациента.

Эхокардиография является первостепенным и наиболее частым способом исследования состояния митрального клапана. Она основана на использовании ультразвуковых волн, благодаря которым можно визуализировать структуру сердца и оценить его функциональные характеристики. Существуют различные виды эхокардиографии, такие как трансторакальная и трансэзофагеальная, которые применяются в зависимости от конкретных клинических задач.

| Метод | Описание | Преимущества |

|---|---|---|

| Эхокардиография | Использует ультразвуковые волны для визуализации сердца | Безопасный, неинвазивный, доступный метод |

| Магнитно-резонансная томография (МРТ) | Создает подробные изображения сердечных структур с помощью магнитного поля | Высокое разрешение, возможность получения трехмерных снимков |

| Компьютерная томография (КТ) | Воспроизводит детализированные изображения сердца с использованием рентгеновских лучей | Быстрота выполнения, точность диагностики |

Магнитно-резонансная томография является еще одним важным методом исследования, позволяющим получить высококачественные изображения сердечных структур. Этот метод незаменим при необходимости детальной оценки анатомии и функциональных особенностей митрального клапана, обеспечивая в том числе трехмерное моделирование.

Компьютерная томография представляет собой эффективный способ диагностики, основанный на применении рентгеновских лучей. Благодаря скорости выполнения и высокой точности, КТ позволяет оперативно выявить патологии митрального клапана и сопутствующих сердечных структур.

Таким образом, применение современных методов исследования митрального клапана позволяет значительно повысить эффективность диагностики и лечения сердечных заболеваний, обеспечивая врачей необходимой информацией для принятия обоснованных решений.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие основные симптомы указывают на недостаточность митрального клапана?

Недостаточность митрального клапана может проявляться различными симптомами, такими как одышка, особенно при физической нагрузке или лежа, ощущение сердцебиения (тахикардия), утомляемость, слабость и отеки ног и стоп. В более тяжелых случаях могут наблюдаться такие симптомы, как хронический кашель, особенно ночью, и боль в груди.

Может ли недостаточность митрального клапана развиваться бессимптомно?

Да, в некоторых случаях недостаточность митрального клапана может долгое время протекать бессимптомно. Однако по мере прогрессирования заболевания начинают появляться симптомы, связанные с ухудшением сердечной функции. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры, особенно если имеются предрасполагающие факторы.

Как диагностируется недостаточность митрального клапана?

Диагностика недостаточности митрального клапана обычно включает физическое обследование, при котором врач может услышать характерные шумы сердца. Для подтверждения диагноза используются такие методы обследования, как эхокардиография (УЗИ сердца), электрокардиограмма (ЭКГ), рентгенография грудной клетки и магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца. Эхокардиография является ключевым методом, позволяющим оценить степень клапанной недостаточности и функцию сердечной мышцы.

Какие методы лечения применяются при недостаточности митрального клапана?

Лечение недостаточности митрального клапана зависит от степени тяжести заболевания и наличия симптомов. На начальных этапах может быть достаточно медикаментозной терапии, включающей диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и бета-блокаторы для снижения нагрузки на сердце и контроля симптомов. В более тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как реконструкция или замена митрального клапана. Выбор метода лечения определяется индивидуально на основе комплексного обследования пациента.

Какой прогноз при недостаточности митрального клапана?

Прогноз при недостаточности митрального клапана зависит от многих факторов, включая степень клапанного дефекта, скорость прогрессирования заболевания, наличие и выраженность симптомов, а также эффективность проведенного лечения. При своевременной диагностике и адекватном лечении многие пациенты могут поддерживать хорошее качество жизни и избежать серьезных осложнений. Однако без правильного лечения заболевание может привести к сердечной недостаточности и другим серьезным последствиям.