Жалобы

Анамнез

- хронический гастрит; ⠀

- дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки); ⠀

- язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки и рубцовую деформацию её луковицы; ⠀

- хронический панкреатит; ⠀

- атеросклеротическую болезнь сердца; ⠀

- хроническую сердечную недостаточность I стадии (II функциональный класс).

Обследование

Диагноз

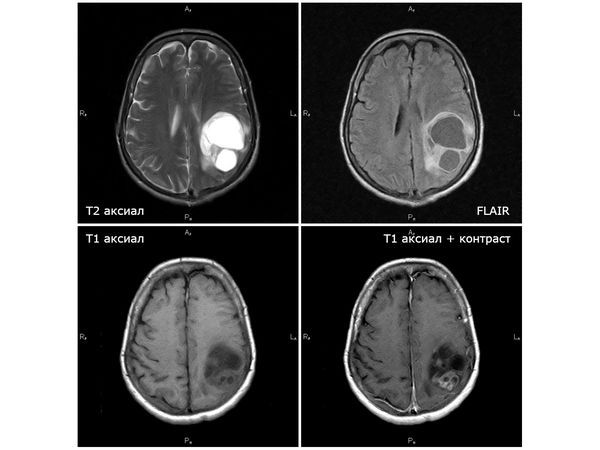

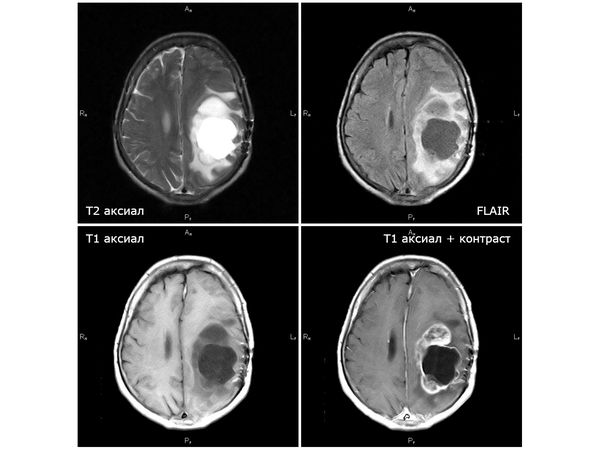

Первая диагностическая МРТ от 11.08.18: кистозно-солидное объёмное образование с отёком вокруг опухоли

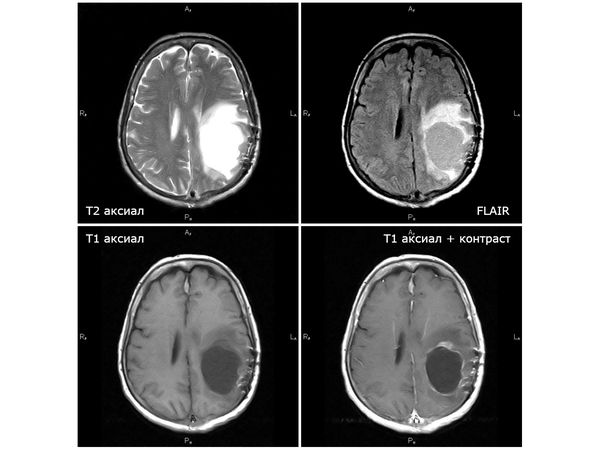

МРТ от 30.10.18 (через 2 недели после первого этапа химиолучевой терапии): феномен псевдопрогрессии

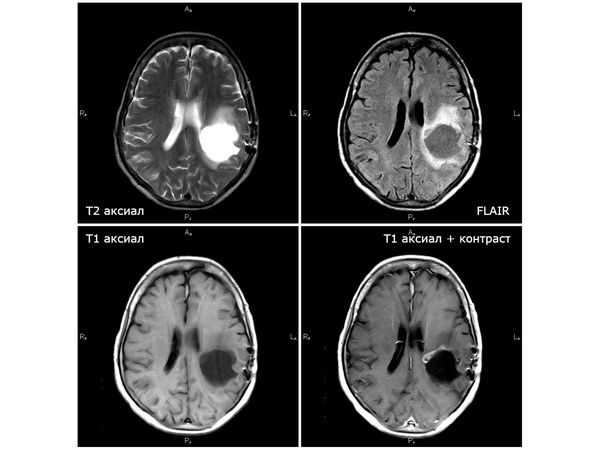

МРТ от 21.11.18 (через 7 недель после первого этапа химиолучевой терапии): единственный случай положительной динамики

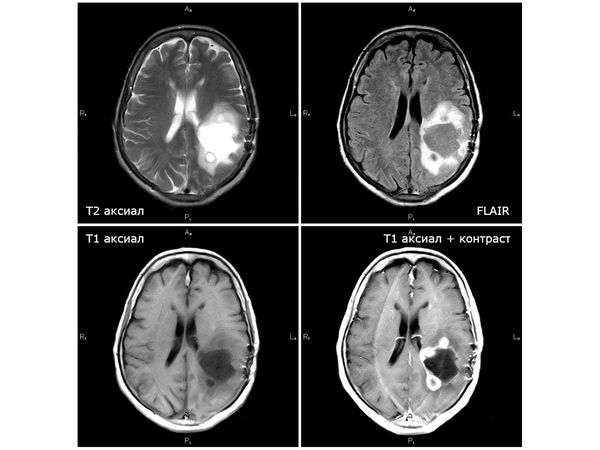

МРТ от 08.02.19: появление дополнительных опухолевых узлов, рост глиобластомы

МРТ от 26.02.19: стремительное нарастание отрицательной динамики

Лечение

- наблюдаться у онколога и невропатолога; ⠀

- при необходимости пройти противоотёчную терапию; ⠀

- ограничить физические и эмоциональные нагрузки; ⠀

- через три недели при отсутствии противопоказаний продолжить лучевую терапию с госпитализацией в Белгородский онкологический диспансер.

- наблюдаться и проходить лечение у онколога и невролога по месту жительства; ⠀

- прийти на контрольный осмотр в поликлинику Белгородского онкологического диспансера через два месяца.

Заключение

Анамнез

В процессе сбора анамнеза рассматриваются различные аспекты:

- История заболевания: Сюда включаются дата начала заболевания, его течение, частота и длительность обострений, а также применение прошлых медицинских вмешательств и их результативность.

- Общие данные: Включает возраст, род занятий, семейное положение и условия проживания пациента, что может оказывать влияние на развитие заболевания и выбор терапии.

- Семейный анамнез: Выявление наследственных факторов и наличие подобных болезней у ближайших родственников.

- Анамнез жизни: Проведение анализа перенесённых инфекций, операций, травм и хронических заболеваний.

- Медикаментозный анамнез: Информация о применении пациентом лекарственных средств, включая дозировки и длительность курса терапии.

- Аллергологический анамнез: Определение наличия аллергических реакций на медикаменты, пищевые продукты или иные раздражители.

Сбор анамнеза осуществляется посредством опроса пациента и его близких, а также анализа медицинской документации. Особое внимание уделяется тем деталям, которые могут иметь прямое отношение к текущему состоянию здоровья.

В результате тщательного изучения анамнеза можно выявить ключевые моменты в развитии заболевания, что позволит специалистам разработать оптимальную стратегию диагностики и лечебных мероприятий.

Обследование

Обследование пациента включает в себя ряд процедур и мероприятий, направленных на выявление и изучение его клинического состояния. В процессе диагностики важно тщательно осмотреть больного, собрать необходимые данные и провести соответствующие тесты для установления точного диагноза. Наш подход систематичен и основан на детальном анализе каждого аспекта здоровья пациента.

Расширенное обследование состоит из следующих основных этапов:

-

Физикальное обследование:

- Визуальная инспекция для выявления видимых отклонений и симптомов.

- Пальпация и перкуссия для оценки состояния внутренних органов и обнаружения патологических изменений.

- Аускультация для прослушивания тонов сердца, легких и других органов.

-

Лабораторные исследования:

- Общий анализ крови для выявления воспалительных процессов и анемии.

- Биохимические показатели для оценки работы печени, почек и других органов.

- Анализ мочи для выявления инфекций и метаболических нарушений.

-

Инструментальные методы диагностики:

- Ультразвуковое исследование для детальной визуализации внутренних органов.

- Рентгенологическое исследование для определения состояния костей и органов грудной клетки.

- Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) для получения высокоточных изображений тканей и структур организма.

-

Функциональные тесты:

- Электрокардиография (ЭКГ) для оценки работы сердца.

- Спирография для измерения функции легких и определения объема легочной вентиляции.

- Эхокардиография для детальной оценки структуры и функции сердца.

Диагноз

Раздел диаgnоза сфокусирован на установлении точной причины заболевания на основе собранных данных из предыдущих частей. В этом пункте происходит комплексный анализ всей информации для корректного определения медицинского состояния пациента.

- Анализ симптомов: рассмотрение и сопоставление всех жалоб пациента, их характеристик и особенностей проявления.

- Данные анамнеза: использование данных из анамнеза для исключения возможных заболеваний со схожими признаками и определения факторов риска.

- Результаты обследований: исследование информации, полученной в результате различных диагностических процедур и тестов: лабораторных анализов, инструментальных исследований и иных методов диагностики.

Целью этого процесса является выявление основного заболевания или состояний, которые могли бы объяснить наблюдаемые симптомы. На этом этапе могут потребоваться дополнительные исследования для уточнения сомнений, если такие останутся.

Этапы постановки диагноза

- Первичный анализ: на основе жалоб и анамнеза составляется предварительное заключение.

- Детальное изучение: проводится более углубленный анализ полученных данных, обобщение и сопоставление результатов.

- Дополнительные тесты: могут быть назначены дополнительные исследования для подтверждения или опровержения предварительного диагноза.

- Заключительный этап: установка окончательного диагноза после получения всех необходимых данных и проведения их комплексного анализа.

Также важно тесное взаимодействие между врачом и пациентом для полной и точной картины заболевания. Это включает получение обратной связи и, при необходимости, дополнительные консультации с узкими специалистами.

Точный диагноз является основой для выбора адекватного и эффективного лечения, что, в свою очередь, улучшает шансы на выздоровление и снижение риска повторных заболеваний. Важно помнить, что правильная постановка диагноза требует внимания к деталям и профессионального опыта.

Диагноз

| Метод | Описание | Применение |

|---|---|---|

| Лабораторные анализы | Исследование биологических материалов пациента, таких как кровь, моча, слюна и прочие. | Определение химического состава, выявление инфекций и других аномалий. |

| Инструментальная диагностика | Использование различных приборов для визуализации внутренних органов. | Ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. |

| Функциональные пробы | Оценка способности органов и систем организма выполнять свои функции. | Исследование дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и т.д. |

Опыт врача также играет значительную роль в постановке диагноза. Свод экспертов может быть задействован для более сложных случаев, где требуется объединение знаний разных областей медицины. Совместная работа специалистов способствует достижению наиболее точных и надежных результатов.

Лечение

Основные этапы терапевтического процесса включают:

- Составление комплекса медикаментозных средств;

- Применение физиотерапевтических процедур;

- Организация реабилитационных мероприятий;

- Диетические рекомендации;

- Контроль и корректировка лечения по мере необходимости.

Медикаментозная терапия направлена на устранение симптомов и причины болезни. В зависимости от вида и стадии заболевания, назначаются:

- Антибиотики и противовирусные средства;

- Противовоспалительные препараты;

- Анальгетики и обезболивающие;

- Гормональные и иммуномодулирующие средства;

- Витаминные и минеральные комплексы.

Физиотерапия является важной составляющей лечебного процесса. Включает методы, такие как:

- Массаж и мануальная терапия;

- Лечебные ванны и грязевые аппликации;

- Электрофорез и ультразвуковая терапия;

- Лазеротерапия и магнитотерапия;

- Кинезиотерапия и ЛФК.

Реабилитационные мероприятия направлены на полное восстановление функций организма и включают:

- Психологическую поддержку пациента;

- Физическую активность и специальные упражнения;

- Соблюдение режима труда и отдыха;

- Терапию в специализированных санаториях и центрах;

- Обучение навыкам самопомощи и самообслуживания.

Диетическое питание является неотъемлемым компонентом выздоровления. Пациенту могут быть предложены следующие рекомендации:

- Соблюдение баланса белков, жиров и углеводов;

- Увеличение потребления витаминов и микроэлементов;

- Исключение из рациона вредных продуктов и напитков;

- Учет индивидуальных пищевых потребностей и ограничений;

- Разработка специального меню под наблюдением диетолога.

На всех этапах терапии важно регулярное наблюдение и коррекция плана лечения, которая проводится лечащим врачом на основании данных диагностики и самочувствия пациента. Комплексный и целенаправленный подход является залогом успешного оздоровления и полного восстановления здоровья.

Прогноз

Приступая к детальному рассмотрению, важно учесть следующие аспекты:

- Текущие медицинские данные. Учитываются последние результаты исследований, анализов и диагностик, показывающие состояние организма на текущий момент.

- Эффективность проведенного лечения. Сравнение до и после, анализ динамики состояния пациента и эффективность использованных методик.

- Возможные осложнения. Обзор вероятных патологий и негативных последствий, которые могут возникнуть в процессе реабилитации или в будущем.

При оценке перспектив выздоровления или стабилизации состояния, важно учитывать не только медицинские, но и социальные и психологические аспекты:

- Поддержка со стороны семьи и близких. Значимость социального окружения и эмоционального фона в процессе восстановления.

- Социальные условия. Условия жизни, наличие необходимых ресурсов и доступ к специализированной помощи.

- Мотивация пациента. Желание и готовность пациента следовать рекомендациям, проходить реабилитацию и изменять образ жизни.

Важно отметить, что каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Прогноз составляется исходя из конкретных условий пациента, включая его возраст, общее физическое состояние и наличие сопутствующих заболеваний.

Кратко подытоживая: прогноз даёт качественное представление о вероятных результатах и помогает планировать дальнейшие действия для улучшения состояния здоровья пациента. Это важный инструмент для обеих сторон: медицинского персонала и пациента, который позволят настроиться на успешное лечение и выздоровление.

Заключение

- Анализ проведенных мероприятий позволил выявить наиболее важные тенденции и закономерности.

- Проведенная работа продемонстрировала значимость интеграции всех данных для получения целостной картины.

Особое внимание следует уделить тем аспектам, которые оказались наиболее значимыми для постановки окончательного заключения. Важность корректного анализа данных и наличие точной информации является основополагающим фактором для достижения положительных результатов.

- Необходимо понять, что каждый этап имел свою важность и уникальность.

- Четкая последовательность действий позволила максимально точно определить проблему и предложить оптимальные пути ее решения.

- Систематизация полученных данных дала возможность минимизировать риски и повысить эффективность мероприятий.

Таким образом, проведенная работа указывает на необходимость постоянного совершенствования и обновления знаний. Каждый случай уникален, и требует индивидуального подхода и внимания к деталям. Соблюдение последовательности и тщательность анализа позволяют добиться ожидаемого результата и гарантируют высокую точность принимаемых решений.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как часто встречается глиобластома у пожилых людей?

Глиобластома является наиболее агрессивной и распространенной злокачественной опухолью головного мозга у взрослых. В целом, она чаще встречается у людей старше 50 лет, с пиковой заболеваемостью около 60-65 лет. Пожилые люди подвержены большему риску развития глиобластомы, и с учетом возрастных изменений и сопутствующих заболеваний лечение становится более сложным.

Какие симптомы указывают на наличие глиобластомы у пожилой пациентки?

Симптомы глиобластомы могут варьироваться в зависимости от расположения опухоли в головном мозге. Общие симптомы включают головные боли, которые могут быть особенно интенсивными по утрам, тошноту и рвоту, изменения в моторике, слабость на одной стороне тела, ухудшение когнитивных функций, проблемы с памятью и измененное поведение. У пожилых пациентов эти симптомы могут также быть спутаны с другими возрастными изменениями, что затрудняет диагностику.

Какие современные методы лечения глиобластомы применяются у пожилых пациентов?

Лечение глиобластомы традиционно включает хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию и химиотерапию. С учетом возраста и общего состояния здоровья пациента, врачи могут адаптировать подход к лечению. Некоторые современные методы включают таргетную терапию, иммунотерапию и новые экспериментальные процедуры, такие как генетические модификации и клеточные терапии. Важно подходить к лечению комплексно и индивидуально для каждого пациента.

Как влияет возраст на прогнозирование и исход лечения глиобластомы?

Возраст играет значительную роль в прогнозировании и исходе лечения глиобластомы. У пожилых пациентов исход может быть менее благоприятным из-за общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний, которые могут ограничивать возможности агрессивного лечения. Тем не менее, с правильной комбинацией лечения и поддерживающей терапии некоторые пожилые пациенты могут достичь значительного улучшения качества жизни. Прогноз также зависит от размера и расположения опухоли, а также от ответа организма на лечение.