В марте 2019 года пациентка С. 48 лет обратилась на консультацию к неврологу в Краевой медицинский центр Краснодара в связи с затруднением в диагностике её состояния.

Жалобы

Женщина жаловалась на прогрессирующее ухудшение бинокулярного зрения.

В течение суток зрение не менялось. Каких-либо факторов, влияющих на ухудшение чёткости зрения обоих глаз, пациентка не отмечала.

Анамнез

Болеет около года. Заболевание началось без видимых причин и медленно прогрессирует. По этому поводу пациентка неоднократно обращалась к окулистам. Диагнозы были разными: пресбиопия, ангиопатия и другие, но улучшение зрения после лечения этих заболеваний не наступало. В связи с этим пациентка решила обратилась за помощью к специалисту другого профиля.

Наследственность по зрению и заболеваниям нервной системы не отягощена.

Обследование

Объективно: пациентка пониженного питания, астенического телосложения, АД 120/80 мм рт. ст., пульс ритмичный, 68 ударов в минуту, живот мягкий и безболезненный.Неврологический статус: в сознании, эмоционально лабильна. Глазная щель левого глаза меньше, чем правого. Зрачки равны, фотореакции сохранены. Отмечается лёгкая асимметрия носогубных складок. Пробы на скрытый парез отрицательные. Сухожильные рефлексы с рук живые, равные. Коленные рефлексы торпидные (вялые), ахилловы живые. Патологических рефлексов нет. Чувствительность в норме, вибрационная чувствительность в ногах 7 секунд. В позе Ромберга устойчива. Координаторные пробы выполняет правильно. Проба Холлпайка и симптом Нойка отрицательны.На основании этого пациентке выставлен рабочий диагноз “нарушение бинокулярного зрения неуточнённого генеза”. Назначено обследование, включая МРТ головного мозга с контрастированием и использованием программ 3D-режима с акцентом на ствол и основание мозга, а также зрительный тракт. Рекомендовано целенаправленное офтальмологическое обследование и лабораторные исследования.

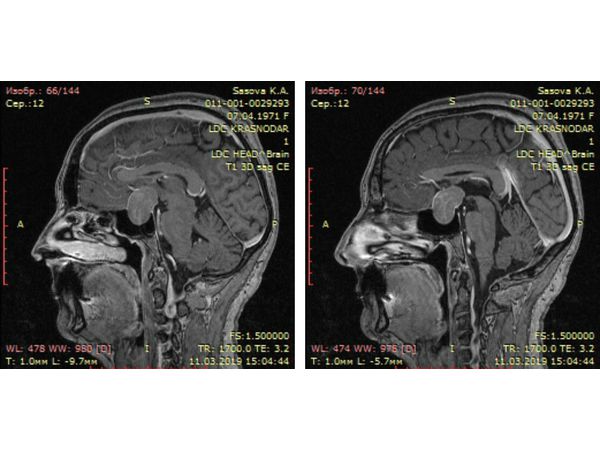

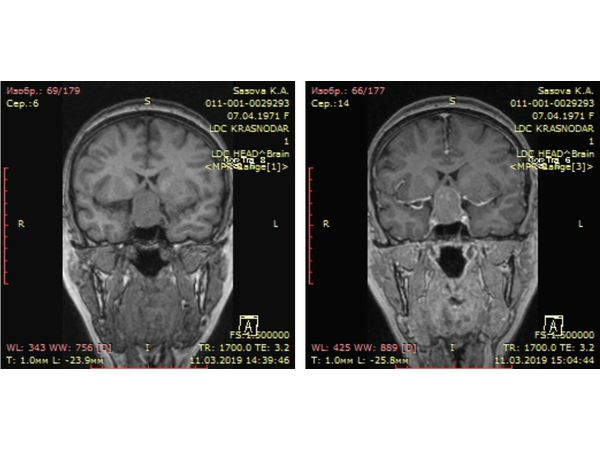

МРТ головного мозга с контрастным усилением (“Магневист”): в хиазмально-селлярной области определяется интра-, супра- и ретроселлярное образование однородной структуры с чёткими неровными контурами размерами 2,4*2,2*3,2 см. Оно охватывает сифон внутренней сонной артерии, не суживая его просвет. Хиазма — перекрест зрительных нервов — сжата. Ткань гипофиза и смещения срединных структур на фоне вышеописанного образования не определяются. Желудочки мозга не изменены. Заключение: МР-картина макроаденомы гипофиза с влиянием на хиазму.Заключение целенаправленного офтальмологического обследования: частичная вторичная атрофия зрительных нервов.Пациентка также обследована у эндокринолога: выявлен повышенный уровень пролактина.

Диагноз

Макроаденома гипофиза, вторичная частичная атрофия зрительных нервов

МРТ головного мозга: макроаденома гипофиза в боковой проекции

МРТ головного мозга: макроаденома гипофиза во фронтальной проекции

Лечение

Для лечения пациентка направлена к нейрохирургу и нейроофтальмологу. Ей предложено провести лечение агонистом дофаминовых рецепторов “Достинекс” в течение трёх месяцев, после чего повторить МРТ, на основании которого будет принято решение об оперативном лечении.

На фоне приема “Достинекса” у больной прекратилось дальнейшее ухудшение зрения и снизился уровень пролактина. Контроль МРТ назначен на июль 2019 года с последующей консультацией нейрохирурга.

В настоящее время состояние пациентки без ухудшения. Проводится динамическое наблюдение.

Заключение

Данный случай может служить примером того, что на практике у людей не всегда встречаются типичные клинические проявления заболевания, описанные в учебниках. Если бы у нашей пациентки была выявлена типичная битемпоральная гемианопсия (частичная слепота, при которой выпадает восприятие наружной половины глаз), то это послужило бы основанием заподозрить аденому гипофиза. Однако в связи с неравномерным ростом опухоли было лишь частичное расстройство зрения и неравномерное нарушение полей зрения. Поэтому в подобных сложных диагностических случаях следует применять современные методы исследования адекватно ситуации.

Прогноз

В данном разделе мы обсудим, каким образом можно предсказать дальнейшее развитие ситуации, учитывая определенные факторы. Безусловно, будущее всегда окутано некой неопределенностью, но опираясь на текущие данные, можно сделать определенные предположения.

Прежде всего, важно обратить внимание на количество исходных данных. Чем больше информации мы имеем, тем точнее можем спрогнозировать возможный исход. Например, при наличии полного анализа текущих событий можно с определенной долей уверенности говорить о возможных сценариях.

Еще одним аспектом, влияющим на результаты предсказания, являются применяемые методы. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, что необходимо учитывать при оценке вероятности. Так, статистические модели позволяют выявлять закономерности, тогда как экспертные мнения добавляют человеческий фактор в процесс анализа.

В конечном итоге, использование комплексного подхода позволяет наиболее полно оценить перспективы. Комбинация количественных и качественных методов анализа способствует созданию более надежных предсказаний. Важно помнить, что любой прогноз требует своевременного обновления и корректировки по мере поступления новой информации.

Следовательно, можно выделить несколько ключевых элементов, которые необходимо учитывать при анализе будущих событий: объем и качество поступающих данных, методологию анализа и гибкость предсказательной модели. Следуя этим принципам, можно существенно улучшить точность предположений и более осознанно подойти к принятию решений.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Что такое макроаденома гипофиза и как она может влиять на зрение?

Макроаденома гипофиза – это доброкачественная опухоль гипофиза, которая превышает 1 см в диаметре. Она может оказывать давление на окружающие структуры, в том числе зрительные нервы. В результате такого давления могут возникать нарушения зрения, такие как выпадающие поля зрения.

Какие симптомы могут указывать на наличие макроаденомы гипофиза?

Основными симптомами макроаденомы гипофиза являются головные боли, нарушения зрения (включая выпадение полей зрения), гормональные сбои, усталость, изменения в весе и настроении. При появлении этих симптомов важно проконсультироваться с врачом.

Что означает «нетипичное выпадение полей зрения» в контексте макроаденомы гипофиза?

Нетипичное выпадение полей зрения означает, что нарушения зрения при макроаденоме гипофиза проявляются не так, как это обычно бывает при таком диагнозе. Например, выпадения могут быть случайными или захватывать необычные области поля зрения. Это затрудняет диагностику и требует более тщательного обследования.

Какие методы диагностики используются для выявления макроаденомы гипофиза и связанных с ней нарушений зрения?

Для диагностики макроаденомы гипофиза используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютерную томографию (КТ), которые помогают визуализировать опухоль. Для оценки нарушений зрения применяют периметрию, метод, который определяет поля зрения и выявляет их дефекты. Также могут быть назначены анализы крови для проверки уровня гормонов.

Как лечат макроаденому гипофиза и можно ли восстановить зрение после лечения?

Лечение макроаденомы гипофиза может включать хирургическое удаление опухоли, радиотерапию и медикаментозное лечение для контроля гормонального фона. Восстановление зрительных функций зависит от степени и продолжительности давления на зрительные нервы. В некоторых случаях зрение полностью восстанавливается после успешного лечения, в других — могут сохраняться остаточные дефекты.