Жалобы

Анамнез

Обследование

- лейкоцитов — 27 тыс.;

- С-реактивного бела (СРБ) — 241;

- лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — 381;

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — 60.

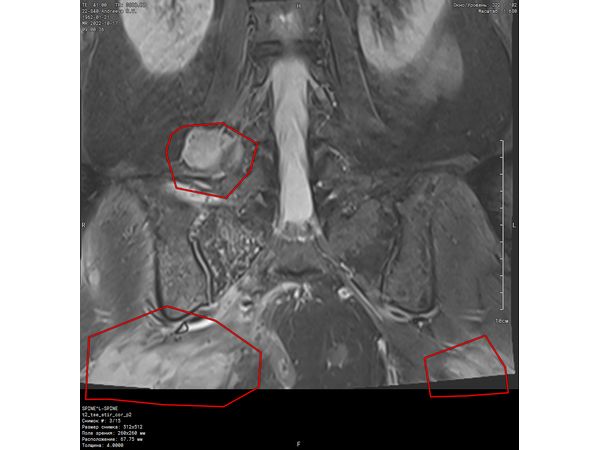

- очаги разрушения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;

- грыжи дисков L2-L3, L3-L4;

- смещённый диск L4-L5, окружённый остеофитами — наростами (дискоостеофитический комплекс);

- многочисленные абсцессы в правой поясничной, подвздошной, задних паравертебральных мышцах на уровне L4-S1, а также в ягодичных мышцах (справа уже сформировались, слева только начали появляться).

Диагноз

Флегмоны на КТ-снимках

Гнойные очаги на КТ-снимках

Лечение

- признаки скопления жидкости (инфильтрата) в тазу справа;

- участок структурных изменений в правой ягодице (возможно, это изменения, которые возникли после вскрытия абсцесса);

- лёгкие в пределах возрастной нормы.

- флегмоны правого бедра;

- воспаления в поясничной области и области малого таза справа, позади внутрибрюшной фасции с формированием абсцесса;

- воспалительной жидкости в левой ягодице;

- небольшого скоплеия жидкости в полости малого таза.

- признаки флегмоны подкожной клетчатки ягодицы и поясницы с обеих сторон, а также забрюшинного пространства справа;

- признаки разрушительного скроилеита справа;

- двусторонний плевральный выпот.

- рана правой ягодицы — 12×6×9 см, чистая;

- рана в правой подвздошной области — 12×5 см, чистая, зарастает;

- рана по передней поверхности бедра — 20×1×0,5 см, чистая;

- рана левой ягодичной области с переходом на боковую поверхность бедра — 15×3×6 см, чистая.

Заключение

Анамнез заболевания

Для начала выясняются исходные проявления болезни: когда впервые появились симптомы и какие именно. Важно уточнить последовательность их появления, их характер и интенсивность. Обычно описывается, как изменялось самочувствие пациента с течением времени, какие меры предпринимались для улучшения состояния, удалось ли добиться облегчения.

Следует учесть, в каких условиях происходило обострение симптомов, и были ли периоды ремиссии. Важную роль играют сведения о возможных специфических триггерах, таких как воздействие определённых факторов окружающей среды, стрессовые ситуации или хронические заболевания, которые могли повлиять на развитие текущей болезни.

Особое внимание уделяется информации о наличии аналогичных случаев заболевания в семейном анамнезе, что может указывать на наследственные или генетические предрасположенности. Также исследуется предшествующее лечение, его эффективность и переносимость пациентом.

Анамнез заболевания часто завершает подробное описание обострений, их частоты и тяжести, а также указание на ранее проводимое лечение и его результаты. Эта информация помогает врачам строить дальнейший план диагностики и терапии наиболее эффективно, с учётом всех индивидуальных особенностей субъекта.

Анамнез заболевания

Сбор информации о динамике развития патологического состояния играет ключевую роль в процессе диагностики и лечения. Данный этап помогает врачу построить логическую цепочку событий, предшествующих актуальным клиническим проявлениям. Это позволяет не только понять причины и условия формирования заболевания, но и выявить его возможные осложнения и сопутствующие проблемы.

Пациенту задаются вопросы о начальных симптомах, их последовательности и времени возникновения. Интересует временной период, от момента появления первых признаков до обращения за медицинской помощью. Врач может спрашивать о возникновении боли, изменениях в общем самочувствии, наличии лихорадки, нарушениях функций органов и систем.

Также большое значение имеет выявление факторов, способствующих развитию болезни. Это могут быть предшествующие инфекции, травмы, операции, воздействие вредных условий труда, привычки и образ жизни пациента. Особое внимание уделяется хроническим заболеваниям, лекарствам, которые человек принимает на постоянной основе, и возможным аллергическим реакциям.

Сбор данных включает информацию о том, какие диагностические и терапевтические меры уже предпринимались. Какую помощь оказывали на различных этапах, осуществляли ли лабораторные и инструментальные методы исследования, и какие результаты были получены. Важно понять, какие изменения в терапевтической стратегии были внесены и как они отразились на состоянии здоровья пациента.

Исчерпывающая информация об особенностях течения заболевания помогает медицинскому специалисту составить наиболее точный план дальнейшего обследования и лечения. Тщательное и всестороннее изучение истории болезни пациента является необходимым шагом для выработки компетентных рекомендаций и выбора наиболее эффективной терапевтической тактики.

Лабораторные исследования

Лабораторное исследование играет ключевую роль в процессе постановки правильного диагноза и выбора наиболее эффективного метода лечения. Этот этап включает в себя выполнение различных анализов, позволяющих получить информацию о состоянии организма пациента, выявить возможные патологии и определить их природу. Лабораторные тесты помогают выявить отклонения в функционировании систем и органов, а также отслеживать динамику их состояния в процессе терапии.

Для выполнения лабораторных исследований существуют разнообразные методики, каждая из которых направлена на изучение определенных показателей и биологических материалов организма. Основные виды анализов включают исследование крови, мочи, а также других биологических жидкостей и тканей. В зависимости от симптоматики и клинической картины врача может быть назначено выполнение одного или нескольких видов исследований.

| Тип анализа | Цель | Возможные результаты |

|---|---|---|

| Общий анализ крови | Оценка общего состояния организма, выявление воспалительных процессов и анемии | Уровень лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов |

| Биохимический анализ крови | Определение функционального состояния внутренних органов | Показатели глюкозы, билирубина, креатинина, ферментов |

| Общий анализ мочи | Плотность, химический состав, наличие воспалений | |

| Иммунологические тесты | Оценка состояния иммунной системы | Наличие антител, иммуноглобулинов |

| Цитологическое исследование | Анализ клеточного состава тканей и жидкостей | Выявление атипичных клеток, признаки воспаления |

Инструментальная диагностика

Инструментальная диагностика играет ключевую роль в определении точного состояния здоровья пациента, выявлении возможных патологий и поддержке клинического диагноза. Этот метод включает использование различных приборов и технических средств для получения информации о внутреннем состоянии организма. Процедуры, включенные в инструментальную диагностику, позволяют детально исследовать структуры и функции органов, предоставляя врачу ценные данные для принятия решений относительно дальнейшего лечения.

Одним из наиболее распространенных подходов в инструментальной диагностике является использование ультразвукового исследования, которое позволяет визуализировать внутренние органы и ткани с высоким разрешением. Этот метод неинвазивен, что делает его безопасным и удобным для пациента. С помощью УЗИ врач может оценить состояние печени, почек, сердца и других жизненно важных структур, выявив возможные отклонения и аномалии.

Рентгенологические исследования также занимают важное место в инструментальной диагностике. Использование рентгеновских лучей позволяет получить изображения костей, легких и других органов. Этот метод имеет огромное значение при диагностике травм, патологий легких и сердечно-сосудистой системы. Рентгенография часто используется в сочетании с другими методами для обеспечения полноты клинической картины.

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) предоставляют более детализированные изображения, чем традиционные рентгеновские исследования. КТ основана на использовании рентгеновского излучения и компьютерной обработки данных, что позволяет получить послойные изображения органов. МРТ, в свою очередь, использует магнитное поле и радиоволны для создания высококачественных снимков мягких тканей. Оба этих метода крайне информативны и часто используются для диагностики сложных заболеваний.

Еще одним важным методом является эндоскопия, которая позволяет визуально осмотреть внутренние органы с помощью гибкой трубки, оснащенной камерой. Эндоскопические исследования применяются для диагностики заболеваний пищеварительного тракта, дыхательных путей и других систем. Этот метод позволяет не только обследовать, но и при необходимости выполнить биопсию или небольшие хирургические вмешательства.

Электрокардиография (ЭКГ) является основным методом для оценки состояния сердечно-сосудистой системы. С помощью ЭКГ можно выявить различные нарушения сердечного ритма, инфаркт миокарда и другие патологии сердца. Процедура заключается в регистрации электрических импульсов сердца с помощью электродов, размещаемых на поверхности тела пациента.

Таким образом, инструментальная диагностика включает широкий спектр методов, каждый из которых имеет свои преимущества и области применения. Эти методы обеспечивают врачей необходимой информацией для точной диагностики и оптимального выбора лечебных мероприятий.

Инструментальная диагностика

Инструментальная диагностика играет важную роль в установлении точного медицинского диагноза. Эта область медицины применяет широкий спектр методов и технологий, которые помогают врачам обнаруживать наиболее точные и объективные данные о состоянии пациента. Тщательное проведение инструментальных исследований позволяет избежать ошибок и недоразумений, что, в свою очередь, обеспечивает правильное лечение и профилактику осложнений.

Применяемые методики включают различные визуализационные и функциональные процедуры. К числу наиболее часто используемых относятся ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), рентгенография, эндоскопические методы и многие другие. Каждая из этих процедур имеет свои показания и противопоказания, а также специфические особенности, которые играют роль в диагностике различных заболеваний и состояний.

Оборудование для инструментальной диагностики постоянно совершенствуется, что позволяет получать более точные и детализированные данные. Например, современные УЗИ-аппараты обладают высокой разрешающей способностью, а новые модели томографов могут визуализировать структуры организма с невероятной точностью и надежностью. Такие достижения приводят к тому, что диагнозы ставятся быстрее и точнее, что является залогом успешного лечения.

Таким образом, инструментальная диагностика интегрируется во все этапы медицинской помощи, начиная от первичного обследования и заканчивая контролем за процессом лечения. Ее значение трудно переоценить, так как именно благодаря этим методам врачи получают наиболее полную и объективную картину о состоянии здоровья пациента. Это позволяет не только правильно поставить диагноз, но и подобрать наиболее эффективное лечение.

Дифференциальная диагностика

При проведении дифференциальной диагностики учитываются множество факторов:

- Клинические проявления и их особенности

- Результаты лабораторных анализов

- Данные инструментальных исследований

- Анамнез пациента, включающий хронические заболевания и перенесённые ранее состояния

- Наличие наследственных заболеваний

- Социальные и экологические условия жизни пациента

Процесс дифференциальной диагностики включает следующие важные этапы:

- Сравнительный анализ симптомов: Нахождение и сравнение основных и второстепенных признаков различных патологий, что помогает сузить круг возможных заболеваний.

- Определение ключевых признаков: Идентификация симптомов, которые присущи только рассматриваемому заболеванию и исключение заболеваний с похожими симптомами.

- Проведение дополнительных исследований: Назначение специфических анализов и тестов, которые могут точно указать на наличие конкретного заболевания.

- Консультации с узкими специалистами: Обращение к врачам различных профилей для уточнения и подтверждения предварительного диагноза.

Точность и полнота дифференциальной диагностики зависит от внимательного и комплексного подхода к рассмотрению всех возможных вариантов. Каждый случай индивидуален, и методы, применяемые в данном процессе, должны быть адаптированы к конкретным условиям и состоянию пациента.

Таким образом, дифференциальная диагностика является неотъемлемой частью медицинской практики, направленной на повышение точности и эффективности лечебного процесса. Она позволяет свести к минимуму риски неправильного лечения и улучшить прогноз заболевания.

Диагноз

Диагноз представляет собой определение конкретного состояния здоровья пациента на основании всестороннего анализа симптомов, исторических данных, результатов обследований и исследований. Этот процесс необходим для точного установления природы заболевания, выбора методов лечения и разработки плана ведения пациента.

Одним из первых шагов в постановке диагноза является анализ жалоб и симптомов, с которыми обращается пациент. Важно учитывать как объективные, так и субъективные данные, чтобы получить целостную картину состояния здоровья.

- Объективные данные включают результаты медицинских обследований, анализов и диагностических процедур.

- Субъективные данные основываются на описании пациентом своих ощущений и переживаний, связанных с заболеванием.

Кроме того, для установления точного диагноза врачам необходимо опираться на данные анамнеза и анамнеза заболевания, то есть на информацию о прошлом пациента, его перенесенных заболеваниях, а также на данные о начале и развитии текущего недуга.

- История заболеваний пациента помогает выявить предрасположенность к определённым патологиям.

- Тщательный анализ истории развития нынешнего состояния позволяет установить причинно-следственные связи и уточнить диагноз.

После сбора всех необходимых данных следует этап интерпретации лабораторных и инструментальных исследований. Эти данные служат подтверждением или опровержением предварительных предположений врача относительно заболевания.

Таким образом, диагностика заболевания – это сложный, но жизненно важный процесс, требующий глубоких знаний, опыта и внимательности со стороны медицинского персонала. Только тщательный и комплексный подход к постановке диагноза позволяет достичь максимальной точности и эффективности в лечении пациента.

Консервативное лечение

Основные направления консервативного лечения включают в себя использование лекарственных средств, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, а также изменение образа жизни. Ключевым элементом является индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывающий его особенности и специфику заболевания.

| Метод | Описание |

|---|---|

| Фармакотерапия | Применение лекарственных препаратов с целью снятия симптомов, улучшения общего состояния и предотвращения осложнений. |

| Физиотерапия | Использование физических факторов, таких как электрофорез, магнито- и лазеротерапия, для улучшения кровообращения, снятия воспаления и ускорения регенерации тканей. |

| Лечебная физкультура | Комплекс упражнений, направленный на улучшение подвижности суставов, укрепление мышц и восстановление функциональных возможностей организма. |

| Диета и режим | Коррекция пищевых привычек и режима дня, что включает в себя отказ от вредных продуктов, сбалансированное питание и достаточный отдых. |

| Психотерапия | Методы психологической поддержки, направленные на улучшение эмоционального состояния пациента и преодоление стрессов, связанных с заболеванием. |

Эффективность консервативного лечения во многом зависит от приверженности пациента к рекомендациям врача, а также от регулярного медицинского наблюдения и корректировки терапевтических мероприятий по мере необходимости. Важно помнить, что успех данного подхода требует времени и усилий как со стороны пациента, так и медицинского персонала.

Хирургическое лечение

В современной хирургии широко используются как традиционные, так и инновационные подходы. Классические хирургические методы включают в себя разрезы и открытые операции, которые обеспечивают прямой доступ к пораженным органам. Малоинвазивные техники, такие как лапароскопия, позволяют производить вмешательство с минимальным повреждением тканей, что способствует более быстрому восстановлению пациента.

Важную роль играют также этапы подготовки к оперативному вмешательству и последующее ведение пациента. Предоперационная подготовка включает необходимые диагностические процедуры, консультации специалистов и организацию возможных мер по обеспечению безопасности пациента. Постоперационные меры включают мониторинг состояния, назначение обезболивающих и других препаратов, а также рекомендации по реабилитации. Особое внимание уделяется контролю возможных осложнений и динамике выздоровления.

Каждое вмешательство требует различного уровня подготовки и навыков специалистов. Поэтому выбор клиники и хирурга играет важнейшую роль в успешном исходе. Команда профессионалов не только оперативно устраняет проблему, но и активно участвует в процессе реабилитации, оказывая всестороннюю поддержку пациенту.

Оперативные вмешательства могут включать разные этапы, такие как удаление пораженной ткани, восстановление функций органов и систем, реконструктивные операции. В зависимости от характера проблемы могут применяться специализированные инструменты и технологии. Важно помнить, что после успешного оперативного вмешательства пациенту может потребоваться продолжительная реабилитация и соблюдение рекомендаций по профилактике рецидивов.

Таким образом, хирургическое лечение является составной частью комплексного подхода к оздоровлению и позволяет достигнуть значительных результатов. Правильно проведенное оперативное вмешательство в сочетании с качественной реабилитацией способствуют значительному улучшению состояния и возвращению пациента к полноценной жизни.

Реабилитация

Реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление здоровья пациента после перенесенного заболевания или оперативного вмешательства. Основная цель этого этапа – помочь пациенту вернуть утраченные функции организма и обеспечить максимально возможную адаптацию к нормальной жизни.

Физиотерапевтические процедуры играют важнейшую роль в процессе реабилитации. Они включают в себя различные методы, такие как электрофорез, ультразвуковая терапия и магнитотерапия. Эти методы помогают снизить воспаление, улучшить кровообращение и ускорить восстановление тканей.

Лечебная физкультура (ЛФК) включает в себя упражнения, которые способствуют восстановлению подвижности и функциональных возможностей организма. Индивидуально подобранный комплекс упражнений помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и восстановить утраченные двигательные навыки.

Психологическая поддержка также является важным аспектом в процессе реабилитации. Психотерапевты работают с пациентами, помогут им справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, которые могут возникнуть после перенесенного заболевания или процедуры. Поддержка со стороны специалиста позволяет пациентам сохранить позитивный настрой и быстрее вернуться к обычной жизни.

Важным этапом реабилитации является диетотерапия. Правильное питание играет ключевую роль в восстановлении после болезни или операции. Диетологи разрабатывают индивидуальные планы питания, учитывая потребности и особенности здоровья пациента, что способствует ускоренному выздоровлению и укреплению организма.

Не менее важным аспектом является социальная адаптация. Специалисты по социальной работе помогают пациентам адаптироваться к новым условиям жизни, будь то возвращение на работу, обучение новым навыкам или участие в поддерживающих группах. Эта помощь способствует восстановлению полноценной жизни и интеграции пациента в сообщество.

Таким образом, комплексный подход, включающий физиотерапевтические методы, лечебную физкультуру, психологическую поддержку, диетотерапию и социальную адаптацию, позволяет максимально эффективно восстановить здоровье и улучшить качество жизни пациента после перенесенного заболевания или хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство зачастую становится необходимым шагом для окончательного разрешения многих серьезных медицинских состояний. Это может охватывать широкий спектр методик и подходов, в зависимости от сложности и конкретики болезни. Основная цель состоит в устранении патологии или улучшении состояния пациента, обеспечивая полноценное восстановление его здоровья.

Существует несколько основных типов оперативных вмешательств, которые различаются в зависимости от заболевания, требующего лечения:

- Классическая хирургия: Включает традиционные методы, предусматривающие открытые разрезы для доступа к внутренним органам или тканям. Эта методика востребована при необходимости максимального доступа к зоне поражения.

- Лапароскопическая хирургия: Менее инвазивный подход, позволяющий проводить операции через небольшие отверстия с использованием специальных инструментов и камеры. Этот метод снижает риск осложнений и сокращает реабилитационный период.

- Эндоскопическая хирургия: Основана на использовании эндоскопа для минимального вмешательства в тело пациента, применяется чаще всего в области гастроэнтерологии, урологии и отоларингологии.

- Микрохирургия: Методика, требующая применения микроскопа, позволяет проводить чрезвычайно тонкие и точные манипуляции, например, при операциях на глазах или нервах.

Важную роль играет подготовка к хирургическому вмешательству, включающая комплексное обследование пациента, анализ его общего состояния здоровья и выявление возможных противопоказаний. Это необходимо для минимизации риска осложнений и обеспечения успешного исхода процедуры.

После завершения оперативного вмешательства пациент проходит через послеоперационный период, который может включать:

- Мониторинг состояния: Регулярные осмотры, анализы и контроль за процессом заживления.

- Обезболивание: Применение анальгетиков для уменьшения болевого синдрома.

- Профилактика инфекций: Антибиотикотерапия и тщательная обработка ран.

- Реабилитационные мероприятия: Физиотерапия, ЛФК и рекомендации по изменению образа жизни.

Эффективность хирургического лечения во многом зависит от опыта и квалификации хирурга, точности диагностики и адекватной подготовки пациента. Стоит отметить, что современные достижения в области медицины позволяют существенно повысить качество и безопасность хирургических вмешательств, обеспечивая пациентам шанс на полноценное выздоровление.

Заключение

Хирургическое вмешательство предоставляется в случаях, когда консервативная терапия не приносит должного эффекта. Оно направлено на устранение причин заболевания или значительное улучшение состояния пациента. При этом принимаются во внимание индивидуальные особенности человека, степень прогрессирования болезни и общая клиническая картина.

При подготовке к оперативному вмешательству проводится ряд мер, призванных минимизировать риски и обеспечить максимально успешный результат. Подготовительный этап включает детальное обследование, консультацию смежных специалистов и оценку возможных противопоказаний.

Сами процедуры могут существенно различаться по своему характеру – от минимально инвазивных методов до крупных операций. Современные технологии позволяют выполнять сложные операции с минимальными разрезами, что способствует быстрому восстановлению и снижает риск осложнений.

После операции пациенту обеспечивается тщательное наблюдение: контроль за состоянием, оценка динамики выздоровления и корректировка лечения при необходимости. При этом уделяется внимание общему самочувствию и специфическим показателям.

Следует отметить, что успешность любого вмешательства в значительной мере зависит как от мастерства хирурга, так и от тщательно организованного послеоперационного периода. Правильная реабилитация, соблюдение врачебных рекомендаций и настрой пациента на выздоровление существенно влияют на конечный результат.

Резюмируя, можно сказать, что операция часто является вынужденной, но необходимой мерой на пути к восстановлению здоровья. При правильном подходе она позволяет достичь значительных улучшений и вернуться к полноценной жизни.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие симптомы могут указывать на наличие гнойного сакроилеита?

Гнойный сакроилеит проявляется рядом симптомов, основными из которых являются сильные боли в области нижней части спины и ягодиц. Также могут отмечаться усиливающиеся боли при движении, повышение температуры тела, общая слабость и локальное покраснение кожи в области поражённого сустава. В некоторых случаях могут быть также затруднения при ходьбе или стоянии из-за сильной боли.

Что стало причиной гнойного сакроилеита в описанном случае?

В статье детализирован случай, где гнойный сакроилеит возник вследствие бактериальной инфекции, которая попала в крестцово-подвздошный сустав. Такая инфекция могла быть вызвана различными патогенами, часто это Staphylococcus aureus, который заносится в сустав через кровоток при наличии основного очага инфекции в организме.

Как врачам удалось успешно справиться с гнойным сакроилеитом и избавиться от сильных болей у пациента?

Лечение гнойного сакроилеита в описанном случае включало несколько ключевых этапов. Во-первых, был поставлен точный диагноз с использованием методов визуализации, таких как МРТ или КТ, а также проведены лабораторные исследования для выявления возбудителя инфекции. Основное лечение состояло из массивной антибиотикотерапии, направленной на ликвидацию инфекционного агента. В некоторых случаях могут потребоваться хирургические вмешательства для дренирования гнойного очага. Параллельно проводилась противовоспалительная терапия и обезболивание для снятия симптомов.

Может ли гнойный сакроилеит привести к долгосрочным последствиям и рецидивам после лечения?

Гнойный сакроилеит, если не будет своевременно и правильно лечен, может привести к серьёзным долгосрочным последствиям, включая хронические боли и ограничение подвижности сустава, что значительно снизит качество жизни. Риск рецидива существует в случае неполного устранения инфекционного агента или при ослабленном иммунитете пациента. Поэтому после завершения основного курса лечения необходим продолжительный мониторинг состояния пациента и при необходимости повторные курсы антимикробной терапии.