Костная болезнь Педжета (Paget’s disease of bone) — это хроническая болезнь скелета, при которой в одной или нескольких костях возникают очаги повышенного разрушения костных структур с последующим их замещением неполноценной, менее прочной тканью. Поражённые кости при этом становятся более подвержены деформациям и переломам.

Болезнь Педжета

В 1877 году талантливый врач, британский хирург Джеймс Педжет опубликовал пять клинических случаев этого заболевания, которое он назвал «деформирующим остеитом» . Болезнь также известна как «деформирующая остеодистрофия» и «деформирующий остоз» .

Заболевание относится к группе метаболических остеопатий (нарушений обмена веществ в кости), при которых процессы разрушения кости преобладают над процессами её образования .

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) болезнь Педжета входит в группу заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, её код М88.

Выделяют подклассы болезни:

- М88.0 Поражение черепа при болезни Педжета.

- М88.8 Поражение других костей при болезни Педжета.

- М88.9 Болезнь (костей) Педжета неуточнённая .

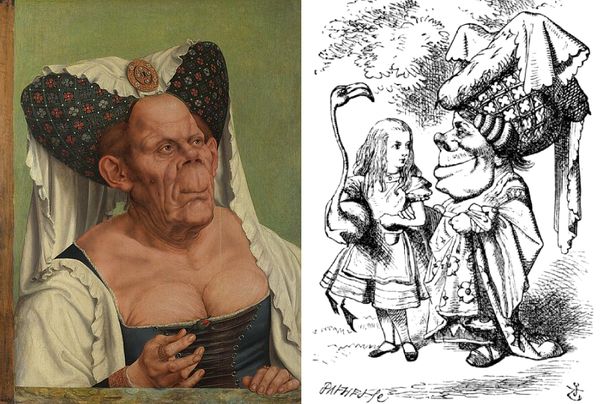

Чаще всего заболевание затрагивает нижнюю часть тела — таз, бёдра и голени, но встречаются и поражения позвоночника, чаще поясничного отдела, и черепа (мозгового отдела). Реже деформирующий остоз поражает ключицы, лопатки, кисти рук, стопы, рёбра и кости лицевого отдела черепа. Наиболее яркий пример последней локализации — портрет Маргариты Тирольской, «уродливой герцогини, гротескной старухи» художника Квентина Массейса, послуживший прототипом злой королевы Ирацибеты из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Портрет Маргариты Тирольской и королева Ирацибета [21][22]

Распространённость болезни Педжета

Распространённость заболевания в России неизвестна, поскольку эпидемиологические исследования не проводились. Перенести данные зарубежных исследователей не представляется возможным, так как результаты в разных странах сильно отличаются: во Франции заболеванием страдают 2,4 % людей, в Германии и Испании — 0,5 %, в Ирландии — 1,3 %, в Австралии и Новой Зеландии — 3–4 %. В Англии заболевание встречается чаще всего — 4,6 %, особенно в графстве Ланкашир (6,3–8,3 %), тогда как в Северной Америке и Западной Европе им страдают от 2 до 7 % людей старше 55 лет. В Африке среди людей того же возраста распространённость заболевания очень низкая: 0,01–0,02 % .

Обычно страдают люди старше 50 лет, причём мужчины в три раза чаще женщин .

Более точных данных по распространённости болезни Педжета нет, поскольку её диагностируют редко и достаточно поздно — только через 4–9 лет от начала заболевания. Эта болезнь не всегда «болит», иногда она становится диагностической находкой при рентгенографии .

Причины болезни Педжета

Точная причина неизвестна, но доказано, что в его основе лежат генетические факторы. У 15–30 % пациентов с болезнью Педжета, а по одному из исследований — до 40 %, родственники страдали этим заболеванием . Примерно у 10 % пациентов выявлены мутации гена SQSTM1 и некоторые другие мутации, связанные с образованием и активностью остеокластов (клеток, разрушающих костную ткань при её перестройках) .

Раньше предполагалось, что в развитии болезни Педжета играет роль парамиксовирусная инфекция, особенно вирусы собачьей чумы и кори. Однако сейчас вирусная теория заболевания в целом опровергнута.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы болезни Педжета

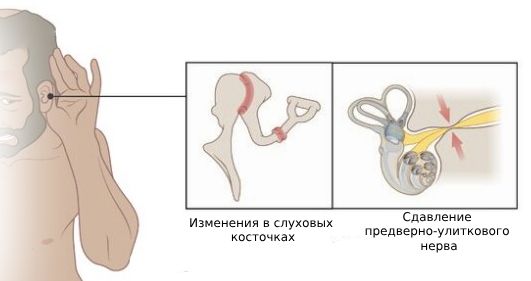

Болезнь Педжета чаще протекает бессимптомно. Только у 10 % пациентов она проявляется болью в поражённых костях (обычно затронуты 1–3 кости), а если затронут череп — головной болью, шумом в ушах и развитием глухоты (из-за сдавления предверно-улиткового нерва или изменений в слуховых косточках) .

Нарушение слуха при болезни Педжета

Болезнь Педжета — это коварное заболевание, симптомы которого маскируются под часто встречающиеся патологии позвоночника, остеоартрит, переломы, приступы подагры и псевдоподагры (проявления пирофосфатной артропатии).

При болезни Педжета неполноценная, мягкая кость утолщается и деформируется, возрастает нагрузка на суставы и развивается вторичный остеоартрит. Но в отличие от первичного остеоартрита, боль в суставах не проходит в покое и усиливается после отдыха. Пациенты обычно жалуются на глубокие ноющие постоянные боли в кости, возникающие в том числе и ночью. Также после отдыха обычно ухудшается амплитуда движений в суставах и усиливается скованность.

Из-за неправильного роста и деформации позвонков повышается давление на окружающие нервы. Сдавление спинномозговых корешков может приводить к парестезиям («ползанию мурашек», онемению в руках и ногах).

Болезнь Педжета в основном развивается после 50 лет, когда уже появились проблемы с сердечно-сосудистой системой, например ишемическая болезнь сердца и гипертония. Процессы разрушения и восстановления кости, особенно васкуляризированной (т. е. насыщенной мелкими сосудами), требуют повышенного кровоснабжения этих участков. Особенно это выражено, если заболевание затрагивает более одной кости. Из-за этого сердце начинает работать интенсивнее — увеличивается сердечный выброс, что в очень редких случаях может приводить к сердечной недостаточности. При множественном поражении костей также может развиться кальциноз, в том числе и аортального клапана .

Таким образом, все проявления заболевания можно разделить на следующие группы:

- Мышечно-скелетные симптомы: боли в костях, их деформации, остеоартрит смежных суставов, протрузия вертлужной впадины (её углубление в тазовую полость, что проявляется болью, ограничением движения и скованностью сустава), переломы.

- Неврологические проявления: потеря слуха, шум в ушах, сужение спинномозгового канала (может проявляться болью, дискомфортом, скованностью или онемением в области спины, шеи, груди, рук или ног), синдром сосудистого обкрадывания (т. е. недостаточное кровоснабжение определённой области, что может сопровождаться мышечной слабостью, болью, ухудшением подвижности и координации), тетра- и параплегии (паралич рук и ног).

- Сердечно-сосудистые нарушения: застойная сердечная недостаточность, увеличение сердечного выброса, атеросклероз, внутрисердечный кальциноз, аортальный стеноз. При этих нарушениях появляются одышка, общая слабость, отёки ног, нарушения сердечного ритма, боли в области сердца при физической работе, ходьбе и даже незначительных усилиях.

- Метаболические нарушения: повышенный уровень кальция в крови и моче (гиперкальциемия), повышенное содержание мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) с проявлениями мочекаменной болезни — болью в пояснице, учащением мочеиспускания, приступообразными болями в животе и боку.

- Малигнизация (озлокачествление): в 1–5 % случаев может развиться злокачественная опухоль, в 0,1 % — остеосаркома (рак костей) .

Симптомы зависят от стадии заболевания, объёма поражения, локализации, биохимической активности процесса и наличия осложнений.

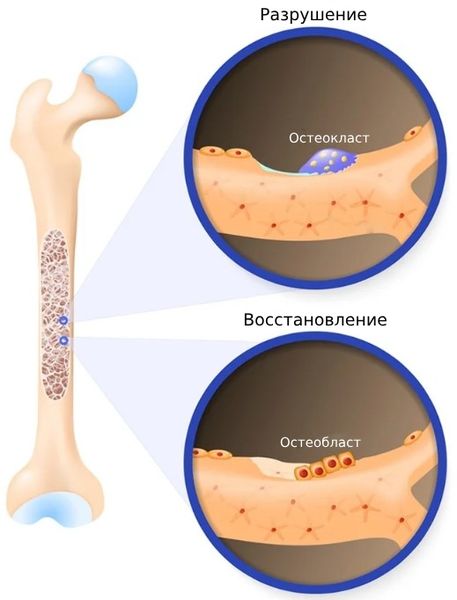

Патогенез болезни Педжета

Чтобы организм нормально функционировал, все его системы должны работать слаженно. В них ежеминутно происходят процессы, которые поддерживают жизнеобеспечение. В костной системе — это процессы ремоделирования, т. е. разрушения и восстановления костной ткани. За разрушение костей ответственны остеокласты, за восстановление — остеобласты.

Разрушение и восстановление костной ткани

При болезни Педжета появляются аномально большие остеокласты, что приводит к сбою в системе разрушения и восстановления кости. Эти гигантские клетки очень быстро растворяют кость, а бегущие к месту повреждения остеобласты, которых тоже образуется больше, пытаются закрыть этот очаг. Они вырабатывают коллаген в больших количествах, но его волокна располагаются хаотично, что приводит к нарушению строения кости, её архитектоники. В результате образуется не пластинчатая кость, а грубоволокнистая непрочная структура с избыточной васкуляризацией, как при формировании костей у эмбриона. Такое же интенсивное ремоделирование кости наблюдается при заживлении переломов и гиперпаратиреозе .

Структура кости при этом уже не восстанавливается, поэтому легко деформируется, перерастягивается и искривляется. Легко возникают переломы рук, ног и таза, увеличение черепа, саблевидно-варусные деформации конечностей, чаще ног (они принимают изогнутую форму, похожую на изгиб клинка сабли, и отклонены наружу).

При инструментальной диагностике видны очаги резорбции (рассасывания) с несостоятельной, волокнистой костью, образующие «мозаику»: участки грубоволокнистой структуры кости на довольно большом протяжении чередуются с участками нормальной пластинчатой ткани.

При болезни Педжета может возникать поражение одной кости либо нескольких, но в таком случае только с правой стороны .

Классификация и стадии развития болезни Педжета

Выделяют три стадии болезни Педжета:

- Начальную, или стадию разрежения.

- Промежуточную, или стадию уплотнения.

- Стадию стабилизации, или груботрабекулярной перестройки костной ткани, при которой изменяется форма, расположение и связи между трабекулами (пластинками костной ткани) .

На первой стадии выявляется повышенный, причём значительно, уровень щелочной фосфатазы. Болезнь в этот период протекает бессимптомно и обычно диагностируется случайно, например при изучении рентгенологических снимков, сделанных по другому поводу.

На второй стадии уже заметны деформации костей и появляются боли в суставах. На рентгенограммах, кроме очагов разрежения кости, видны очаги уплотнения.

Третья стадия сопровождается болями в костях и суставах, множественными деформациями костей и позвоночника: выраженным кифозом с укорочением туловища, увеличением черепа, О-образным искривлением ног (варусной деформацией) и, как следствие, «обезьяньей» походкой .

Каждая стадия может длиться от нескольких лет до десятилетий.

Также выделяют монооссальную и полиоссальную формы заболевания — поражение одной кости или нескольких.

Количество поражённых костей влияет на уровень щелочной фосфатазы: при монооссальной форме она может быть в норме (у 10 % пациентов) или незначительно повышена, при полиоссальной — её уровень может увеличиваться в 2–5 раз .

Осложнения болезни Педжета

Самым грозным осложнением болезни Педжета является малигнизация (озлокачествление) очагов.

Другие осложнения этого заболевания зависят от локализации патологического процесса. Например, при поражении черепа наблюдаются головные боли, шум в ушах, потеря слуха и зрения.

При поражении позвонков поясничного и крестцового отделов появляется боль и онемение ног. Это связано с увеличением размеров тел переднезадних позвонков, дегенеративно-дистрофическими изменениями суставов позвоночника и реже сдавлением корешка нерва или спинного мозга .

Если поражено множество позвонков, ещё и расположенных рядом, то развивается кифосколиотическая деформация позвоночника .

При болезни Педжета в три раза повышен риск компрессионных переломов позвоночника . Также встречаются переломы длинных трубчатых костей с поперечной или косо-поперечной линией излома (по типу «школьного мелка» или «банана»). Им могут предшествовать неполные, щелевые переломы. Искривления и деформации длинных трубчатых костей приводят к развитию вторичных артритов, что проявляется болью в суставах и костях и нарушением подвижности в суставах.

При длительном периоде неподвижности может развиться гиперкальциурия (избыточное выделение кальция с мочой), а при множественных переломах — гиперкальциемия (повышение уровня кальция в крови). Из-за усиленного метаболизма нуклеиновых кислот в зоне поражения костей, особенно при полиоссальной форме, повышается уровень мочевой кислоты (гиперурикемия) и может развиться подагра .

Диагностика болезни Педжета

Диагностические критерии болезни Педжета не разработаны, но при установлении диагноза некоторые авторы рекомендуют учитывать следующие факторы:

- возраст пациентов: как правило, старше 40 лет;

- симптомы: глубокая ноющая боль в костях, которая усиливается в покое и ночные часы;

- место поражения: позвоночник, таз, череп, проксимальные отделы длинных трубчатых костей (т. е. ближайшие к туловищу участки, например головки плечевой и бедренной кости) с возможным покраснением и повышением местной температуры над ними, а также с деформацией костей и вторичным артрозом смежных суставов;

- изменения в биохимическом анализе крови: повышение в 2–5 раз уровня щелочной фосфатазы без увеличения печёночных проб (ГГТ, АЛТ, АСТ, альбуминов);

- изменение других лабораторных показателей: повышение уровня и дисбаланс белковых фракций (гипердиспротеинемия), значительное повышение в крови паратгормона и маркеров костного обмена: остеокальцина, N-концевого пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP); высокий уровень в суточной моче 4-гидроксипролина, пиридинолина и дезоксипиридинолина ;

- рентгенологические изменения: груботрабекулярная перестройка костной ткани с одновременным выявлением участков остеолиза и остеосклероза (разрушения и увеличения плотности костной ткани), расширение и утолщение костей, в том числе кортикального слоя, деформации костей, переломы;

- морфологические проявления (выявленные с помощью биопсии): расширение гаверсовых и фолькмановских каналов (полостей в компактном веществе кости), в межтрабекулярных пространствах наблюдается грубоволокнистая ткань с большим количеством аномальных остеокластов, гистиоцитов, остео- и фибробластов; мозаичность структуры кости — чередование здоровой пластинчатой кости с очагами резорбции и неполноценной волокнистой ткани .

Рентгенологические изменения при болезни Педжета [23]

Ещё одной особенностью болезни Педжета, как при наличии симптомов, так и без них, является ограниченный одной или тремя костями патологический процесс, в очень редких случаях поражено больше костей. Этим заболевание отличается от остеопороза, при котором минеральная плотность снижается во всех костях скелета .

КТ и МРТ не являются рутинными методами диагностики, но в нетипичных случаях (например, при поражении кости в нехарактерных для этого заболевания областях или при нечёткой рентгенологической картине) помогают врачу поставить правильный диагноз.

Дифференциальная диагностика

Болезнь Педжета следует отличать от следующих заболеваний:

- первичных и вторичных злокачественных опухолей;

- миеломной болезни (множественной миеломы);

- гемангиомы тела позвонка;

- генерализованного гиперостоза (болезни Энгельмана);

- остеомаляции;

- первичного гиперпаратиреоза;

- акромегалии (при изолированном поражении костей черепа);

- фиброзной остеодисплазии .

Лечение болезни Педжета

Решение о проведении терапии принимается строго по показаниям:

- при интенсивном болевом синдроме, обусловленном поражением костей самим заболеванием, а не его осложнениями;

- при моно- и полиоссальных формах болезни с неблагоприятными локализациями: возле крупных суставов, в телах позвонков, костях конечностей, основании черепа или височной кости (даже если нет симптомов);

- при активности заболевания: повышенном уровне щелочной фосфатазы и/или оксипролина мочи;

- при угрозе перелома;

- перед проведением ортопедических операций, чтобы уменьшить кровопотерю из богатой сосудами волокнистой кости .

Ранее для лечения применялись кальцитонины (кальцитонин лосося) — они достаточно эффективно устраняли боль, но сейчас используются ограниченно, поскольку не накапливаются в костной ткани и не позволяют достичь ремиссии, также к препарату развивается устойчивость. Кроме того, у половины пациентов, принимающих кальцитонин лосося, выявляли антитела к инородному белку. Эти антитела могут вызывать аутоиммунные реакции. Также в редких случаях при приёме этого лекарства развивались аллергии и формировались камни в почках .

Сейчас наиболее эффективной терапией костной болезни Педжета считаются бисфосфонаты. Они обладают антирезортивной активностью, т. е. замедляют разрушение костной ткани, и позволяют эффективно контролировать течение заболевания и предотвращать или отдалять развитие осложнений.

Эволюция бисфосфонатов прошла путь от этидроната до золедроновой кислоты (Акласты), которая применяется с 2005 года. Позже исследования подтвердили преимущество золедроната перед другими бисфосфонатами: низкая активность заболевания поддерживается в течение трёх лет после применения препарата . Эта кислота не только стимулирует разрушение аномальных остеокластов, но и препятствует озлокачествлению очагов, активируя противоопухолевый иммунитет .

Ещё одним плюсом золедроната является кратность его применения — один раз в год. Многие пациенты с болезнью Педжета достигают длительной биохимической ремиссии после однократного введения золедроновой кислоты в дозе 5 мг .

Нежелательные эффекты после приёма золедроната аналогичны таковым при использовании антирезорбтивных препаратов других групп. В первые трое суток может возникать гриппоподобный синдром: повышаться температура и появляться боли в мышцах. Но такие симптомы после введения Акласты проходят в течение четырёх дней, поэтому приверженность пациентов к терапии именно этим лекарством более высокая.

Препаратом резерва для болезни Педжета считается Пликамицин — противоопухолевый антибиотик (но в России он не зарегистрирован). Используется в качестве «неотложки», когда необходим быстрый эффект, например при недавно развившейся компрессии нервных стволов, либо как «палочка-выручалочка» при устойчивости к бисфосфонатам в самых тяжёлых случаях.

Недостатки Пликамицина: гепато-и нефротоксичное действие (может повреждать печень и почки), снижение тромбоцитов. Преимущество: действительно мощный и быстрый эффект — после 10-дневного курса щелочная фосфатаза снижается на 60 %. В следующие два месяца снижение биохимических показателей продолжается и сохраняется надолго — от нескольких месяцев до нескольких лет .

Анальгетики или НПВП при болезни Педжета помогают уменьшить боль, но кратковременно.

Хирургическая коррекция, например при развитии компрессионного спинального синдрома, вторичных артрозах и переломах, направлена прежде всего на устранение осложнений заболевания и проводится в комплексе с консервативной терапией . При выраженных артрозах может потребоваться эндопротезирование суставов.

Исправить походку, вызванную искривлением ног, можно с помощью ортопедических стелек . Также могут применяться ортезы, разгружающие поражённую конечность или позвоночник в острые периоды болезни.

Пациентам следует избегать постельного режима и заниматься умеренной физической активностью — лечебной физкультурой и утренней гимнастикой.

Прогноз. Профилактика

В 90 % случаев болезнь Педжета протекает бессимптомно. Обычно выявляется достаточно поздно при появлении осложнений либо случайно при рентгенологическом исследовании или в ходе диагностического поиска при повышении щелочной фосфатазы.

У 1–5 % пациентов очаги становятся злокачественными, прогноз в таких случаях неблагоприятный .

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение переломов, деформаций, вторичных артритов и кифозов. Для этого могут использоваться ортопедические изделия: стельки, корсеты, специальные матрасы и подушки, ортезы на область сустава. Также важно, чтобы врач обучил пациента правильно двигаться, садиться, вставать, доставать предметы и т. д.

Список литературы

- Paget J. On a form of chronic inflammation of bone (osteitis deformance) // Med Chir Trans. — 1877. — Vol. 60. — P. 37–64. ссылка

- Башкова И. Б., Николаев Н. С., Безлюдная Н. В., Кичигин В. А. Диагностические аспекты костной болезни Педжета в клинической практике // Научно-практическая ревматология. — 2017. — № 6. — С. 690–697.

- Рожинская Л. Я. Болезнь Педжета // Остеопороз и остеопатии. — 2007. — № 2. — С. 29–31.

- Бунчук Н. В. Ревматические заболевания пожилых (избранные). — М.: МЕДпресс-информ, 2010. — С. 220–257.

- Cooper C., Schafbeutle K., Dennison E. et al. The epidemiology of Paget’s diseases in Britain // J Bone Miner Res. — 1999. — № 2. — P. 192–197.ссылка

- Ralstone S. H., Langston A. L., Reid I. R. Pathogenesis and management of Paget’s diseases of bone // Lancet. — 2008. — № 9633. — Р. 155–163. ссылка

- Корсакова Ю. Л. Болезнь Педжета: современные методы лечения // Современная ревматология. — 2010. — № 2. — С. 11–17.

- Singer F. R., Bone H. G., Hosking D. J. et al. Paget’s diseases of bone: an endocrine society clinical practice guideline // J Clin Endocrinol Metab. — 2014. — № 12. — Р. 4408–4422.ссылка

- Roodman G. D., Windle J. J. Paget diseases of bone // G Clin Invest. — 2005. — № 2. — Р. 200–208. ссылка

- Родионова С. С., Колондаев А. Ф. Болезнь Педжета. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 56 с.

- Колондаев А. Ф., Бурдыгин В. Н., Родионова С. С. Болезнь Педжета. Клиника, диагностика, лечение. Пособие для врачей. — М., 1996. — 20 с.

- Колондаев А. Ф., Балберкин А. В. Болезнь Педжета (деформирующий остит) // Врач. — 2003. — № 4. — С. 13–16.

- Braun R. A., Milito C. F., Goldman S. M., Fernandes E. A. Ivory vertebra: imaging findings in different diagnosis // Radiol Bras. — 2016. — № 2. — Р. 117–121. ссылка

- Kang H., Park Y. C., Yang K. H. Paget’s diseases: skeletal manifestations and effect of bisphopsphonates // J Bone Metab. — 2017. — № 2. — Р. 97–103. ссылка

- Melton L. J., Tiegs R. D., Atkinson E. J., O’Fallon W. M. Fracture risk among patients with Paget’s diseases: a population-based cochort study // J Bone Miner Res. — 2000. — № 11. — Р. 2123–2128. ссылка

- Бунчук Н. В. Деформирующий остит: через 100 лет после Дж. Педжета // РМЖ. — 2001. — № 7. — С. 271–277.

- Tziomalos K., Florentin M., Krikis N. et al. Persistent effect of zoledronic acid in Paget’s diseases // Clin Exp Rheumatol. — 2007. — № 3. — Р. 464–466.ссылка

- Hosking D., Lyles K., Brown J. P. et al. Long-Term control of bone turnover in Paget’s diseases with zoledronic acid and risedronate // J Bone Miner Res. — 2007. — № 1. — Р. 142–148.ссылка

- Клуни Г., Уилкинсон Н. Ревматология. Оксфордский справочник. — М.: ГЭОТАР-Медицина, 2022. — 1088 с.

- Charles J. F. Paget Disease of Bone // MSD Manual. — 2023.

- Quentin Matsys — A Grotesque old woman // Wikimedia Commons. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 10.10.2023.

- Alice par John Tenniel // Wikimedia Commons. [Электронный ресурс]. Дата обращения: 10.10.2023.

- Loshkajian A. Paget’s disease of the pelvis // European Society of Radiology. — 2002.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Что такое болезнь Педжета и каковы ее основные симптомы?

Болезнь Педжета — это хроническое заболевание кости, поражающее процесс её естественного обновления. Это приводит к тому, что кость становится деформированной и слабой. Основные симптомы включают боль в костях, деформации костей, увеличения размера кости и повышенную хрупкость, что может привести к частым переломам. В некоторых случаях, особенно на ранних стадиях, болезнь может протекать бессимптомно.

Как диагностируется болезнь Педжета?

Диагностика болезни Педжета обычно включает в себя несколько методов. Врачи начинают с медицинского осмотра и оценки симптомов. Затем могут быть проведены различные исследования, такие как рентгенография, которая помогает выявить изменения в костных структурах. Также часто используется сцинтиграфия костей и анализы крови на повышение уровня щелочной фосфатазы, что может указывать на усиленную костеобразующую активность.

Какие методы лечения существуют для болезни Педжета?

Лечение болезни Педжета направлено на контроль симптомов и замедление прогрессирования заболевания. Основные методы лечения включают медикаментозную терапию, такую как бисфосфонаты, которые помогают замедлить разрушение костной ткани. В некоторых случаях назначаются кальцитонин и обезболивающие для уменьшения болевых симптомов. В редких и тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для коррекции деформаций или устранения осложнений, таких как переломы.

Можно ли полностью излечиться от болезни Педжета?

На данный момент полное излечение от болезни Педжета невозможно. Тем не менее, с помощью правильного лечения можно эффективно контролировать симптомы и существенно улучшить качество жизни пациента. Лекарства могут замедлить разрушение костной ткани и уменьшить болевые ощущения, что позволяет избежать многих осложнений. Регулярный мониторинг состояния пациента и коррекция лечения также играют важную роль в управлении заболеванием.

Каковы возможные осложнения болезни Педжета, если её не лечить?

Если болезнь Педжета не лечить, она может привести к серьезным осложнениям. Основные из них включают усиленную деформацию костей, которая может существенно ограничить подвижность и вызвать постоянную боль. Повышенная хрупкость костей увеличивает риск частых переломов. В некоторых случаях может развиться остеоартрит или сердечно-сосудистые проблемы из-за повышенной нагрузки на сердце, которое вынуждено работать интенсивнее из-за измененных костных структур. Наиболее серьезным, хотя и редким, осложнением является саркома (злокачественная опухоль кости).